3月11日に、113名の卒業生とのお別れがありましたが、今日は離任式、12名の先生方とお別れです。

生徒代表、お別れの言葉。 代表生徒による、花束贈呈。

送別の歌『ほらね、』

先生方の新天地での活躍を祈念しております。

今日で3学期も終わり。ふだんでしたら各学期の「終業式」が行われますが、今日は一年の終わりでもあるので、「修了式」を行いました。

最初に部活動の大会や、各コンクールなどの表彰を行います。

続いて修了式です。代表生徒に修了証書を手渡します。

1年生代表修了証授与 2年生代表修了書授与

各学年代表生徒、令和6年度の反省

1年生代表生徒 令和6年度の反省 2年生代表生徒 令和6年度の反省

22日、陸上競技部が、木更津市のオーエンス陸上競技場で行われた、U16 SPRING ATHLETICS GAME 2025に参加しました。

風が吹き荒れているなかで、とてもではありませんが、よいコンディションだとは言えない状況でした。しかし、選手たちは力走し、男子共通110MH 2位、男子1500m2位、男子共通400m 8位という好成績でした。

3月20日には、陸上競技部は,南関東大会に出場し、男子共通走幅跳 6位、1年女子100m 6位、共通女子4✕100mR 5位という、すばらしい成績を残しました。

3月23日には、ソフトテニス部が成田市春季ソフトテニス大会に出場し、個人で、2年生ペアが見事、優勝しました!

今日で令和6年度の給食も終了です。

最後の給食もおいしかったです。今日のデザートはイチゴのポンデドーナツで、給食初登場でした。きっと、人気のデザートになることでしょう。

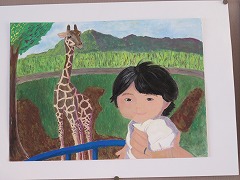

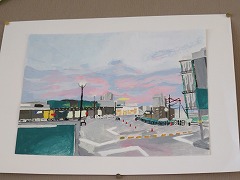

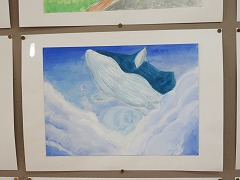

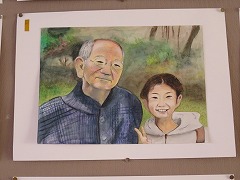

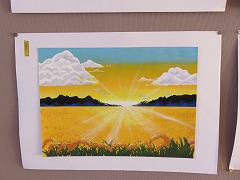

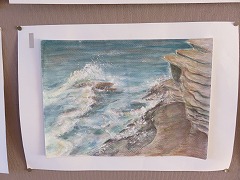

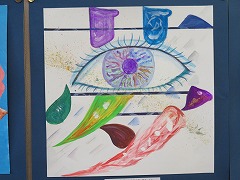

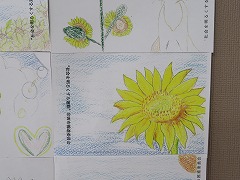

廊下に掲示してあった、2年B、C組~1年生の「子ども県展」に向けて描いた絵をご紹介します。

今日のお昼前後にかけて、かなり本降りの雪となりました。

明日は春分の日、「寒さ暑さも彼岸まで」の彼岸の中日です。「寒いのも彼岸まで」というのに季節外れの雪ですね。昨日は小学校の卒業式、昨日でなくてよかった。

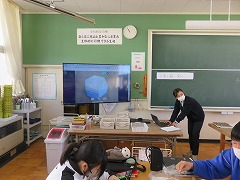

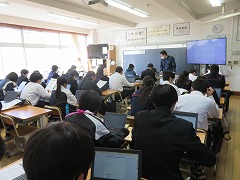

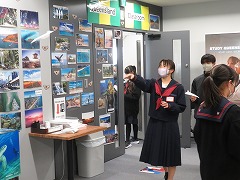

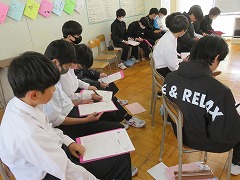

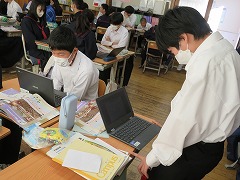

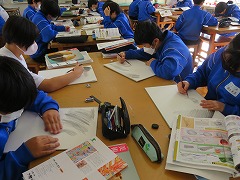

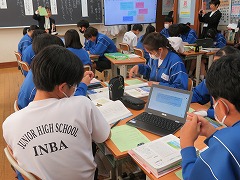

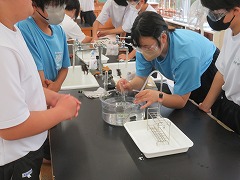

その昨日、小学校を卒業し、4月から印旛中に入学する予定の児童が、体験入学に訪れました。

最初に、3学年の先生方から、中学校についての説明を聞いたり、印旛中生が活動したりしているスライドを見たりしました。

校舎内を探検し、さまざまな部屋について、何に使うのかの説明を聞きます。

1、2年生の授業の様子も参観しました。

みなさんが入学するのを、心待ちにしています!

今日は1年生がレク大会を行いました。

まずは借り人競争です。

脚でボールを挟んでピョンピョン跳び、

そして、マットで1回転です。

くるくるバット、7周回ったら、

その先で渡されるカードに「借り人」が書かれているので、探します。

カードに書かれている内容にふさわしい人を見つけたら、ゴールに猛ダッシュです。

「借り人」のあとは、クラスを半分に分け、その人数で長なわです。

修了式まであと1週間、今日は大掃除がありました。

机やイスの脚をたわしなどでこすって汚れを落としてから廊下に運び出します。

教室がガランとしました。

いつもは手を着けないところも、念入りに行います。

放課後はワックスがけを行いました。

16日(日)に本校体育館で、1~3年生の吹奏楽部員が「スプリング・コンサート」を開催しました。

当日は、雨が降り、足下が悪い中でしたが、観客は大入り満員でした。

この日の演奏は全部で、11曲+アンコール。休憩時間にアンサンブルを演奏していた部員を入れるとさらに曲数が増えます。時間にして90分超え、よく練習し、頑張りました。そして、上手でした。

1曲3Bの担任の先生が指揮をしました。「かわいいだけじゃだめですか?」カツラで盛り上げます。

アンコールはもちろん、「インバ DE サンバ」

3年生は卒業後も部活動の練習に来ていましたが、このスプリング・コンサートをもって完全引退です。ご苦労様でした。

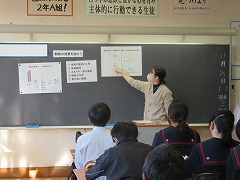

3学期も残すところ、あと1週間と1日。今日は1、2年生の授業参観と保護者会がありました。

1A数学は、「データーを整理し、根拠を明らかにして説明しよう」です。各クラスの長縄を飛んだ回数をタブレットPCを使って表にまとめ、整理します。

1B国語、百人一首に挑戦していました。早くたくさん取るコツは、やはり、歌を覚えることですね。

1C保健体育、サッカーです。ディフェンスとオフェンスに分かれて練習します。今日は天気が良く、気温も暖かいので体育日和です。

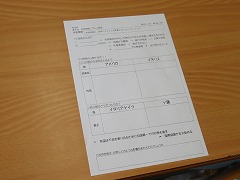

2A国語、「言葉の選択によって、伝わり方はどう変わるだろう」です。日本の首相が1年間で一番たくさん言う言葉は「対応します」だそうです。

2B英語、ジェスチャーについて考えます。ケンタのいとこから、テニスの大会で優勝した写真が送られ来ました。写真の真ん中でVサイン(ピースサイン)をしています。でもこのVサイン、国によっては侮辱的な意味になるそうです。ちなみに、日本に写真を撮るとき、Vサインをするのを広めたのは、井上順さんだそうです。

2C理科、季節や天気について、班で調べたことの発表会です。秋について調べ、発表したり、台風について調べ、発表したりした班がありました。

大空学級、進級について確認したあと、カラオケをしました。今はカラオケができるサイトがあるので、便利です。

1A社会、まずは日本の年齢別の人口を確認すると、かつては低年齢の人口が多く、お年寄りが少ないピラミッド型のグラフの形でした。今はずん胴の釣りがね型、それが将来、上のほうがふくらむつぼ型の形になるかもしれません。その後、日本の資源やエネルギーについて学びました。日本はそのほとんどを輸入に頼っています。

1B保健体育、サッカーです。3人組を作り、2人組の間に1人ディフェンダーを入れ、2人組はボールを取られないように相手にパスします。たまプロの先生は今日が最後の日でした。

1C理科、化石について学んでいました。たい積岩の実物と、化石の実物を各班に配り、見せてくれました。アンモナイトの化石は、東京の老舗(しにせ)のデパートに行くと見られると説明がありましたが、日本橋三越や、日本橋高島屋の柱にはアンモナイトの化石があるようです。

2A保健体育、剣道の試合に挑戦していました。審判付きです。剣道は下がってはだめです。なぜなら打つときは必ず前に出るので、下がれば打つことができず、相手に打たれるだけです。

2B社会、日露戦争後のアジアの様子です。このころ、中華民国ができました。かつては中国本土にあったのですが、今は中華人民共和国ができて、台湾が元の中華民国です。日露戦争でアジアの国が帝国主義の列強に勝ったと、アジアの国々は喜びましたが、日本は帝国主義の国と同じように、韓国を植民地にしてしまいます。

2C理科、各班で天気や季節についての、調べ学習の発表です。タブレットPCのプレゼンテーション・アプリを使い、途中、クイズなども入ってなかなか凝った発表となりました。

3年生は卒業し、2年生が印旛中の最高学年です。1年生も、もうすぐ「先輩!」と呼ばれますね。

3年生が卒業した学校は、ちょっと静かです。

1A保健体育、サッカーです。今日は天候不良のため、体育館で、バレーボールを使って練習しました。相手が投げたボールを、足の内側で蹴ります。

1B家庭科、自分の考えた服装のコーディネートを画像で撮って先生に提出します。クラス全員が各々のコーディネートを見て、誰のコーディネートがよいか、またその理由は何かをタブレットPCでワークシートに書き、先生に提出し、前のモニタで意見を共有していきます。

1C音楽、著作権について学びます。まず、著作権クイズのワークシートに〇✕を記入して答え合わせをしていきます。アーティストの曲が好きだからっていって、歌詞を自分のSNSに載せるのは違反です。YouTubeなどでは曲が聴けますが、YouTube自体が著作権料を払っているそうです。

2A国語、班ごとに連作のショートショートを書いています。ショートショートといえば、星新一さんが有名です。1つのショートショートは10ページ足らずです。そしておもしろい。ぜひ読んでください。

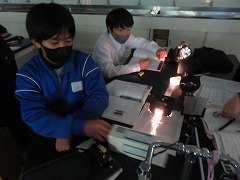

2B技術、スチール缶、アルミ缶、ペットボトルを分別するプログラムを組んでいます。適切な位置に落とすには、缶やペットボトルを転がす羽根の角度の微調整が必要です。実験を繰り返しながら、プログラムで羽根を微調整します。

2C美術、木製の六角箱に彫刻を施します。早い人は彫り終わり、絵の具での着色に入っています。

大空学級、英語。トランプで神経衰弱をしています。めくるとき、数を英語で言わなければなりません。1~10はわかりやすいですね。14や17、18は、4、7、8にteenをつければよいので覚えやすいですが、1と11、2と12、3と13は、「ワン」と「イレブン」のように音のつながりがないですので、なかなか難しいです。トランプはまさに11~13ですね。

本日、印旛中学校 第50回卒業式が挙行されました。

卒業生入場 校歌斉唱

卒業証書授与

校長式辞 来賓祝辞

卒業記念品贈呈 在校生送辞

卒業生答辞

送別の歌『希望という名の花を』

卒業の歌『サクラ』

全校合唱『ほらね、』

113名の卒業生たちは、自分たちで選んだ進路に向かって、大きく羽ばたいていきました。新天地での活躍を祈っています!

印西市の保健会報に、本校3年生生徒が考えた「歯の標語」が掲載されました。

明日は卒業式です。1、2年生が卒業式の準備を進めました。

1年生が3年生の昇降口や体育館入り口通路など、3年生が通る場所をきれいにしてくれました。また、3年生の教室も念入りに掃除します。

教室をきれいに飾りつけます。

2年生は体育館で会場を作ります。

明日はよい卒業式となりますように!

今日は卒業式の予行練習でした。

まず、1校時は合唱の練習を行いました。

まずは1、2年生で送別の歌『希望という名の花を」を練習しました。

続いて3年生が入場し、全校で校歌を歌いました。

全校合唱『ほらね、』の練習。

卒業の歌、3年生『サクラ』を初披露。

日頃の練習の成果+1校時の合唱練習のお陰で、予行練習の合唱はバッチリでした。

卒業式予行

卒業生入場

在校生送辞 卒業生答辞

今日は動きだけです。内容は当日のお楽しみ。

3年生の最後の表彰が行われました。1、2年生の表彰は修了式です。

3年生が最後の美術の授業で取り組んでいた篆刻の作品が、美術室に展示してありました。いくつか紹介します。

今年も3年生に、お世話になった人に「ありがとう」を告げる「ありがとうのサクラ」を書いてもらいました。

サクラの花びらは、「ありがとうのサクラ」の前にあります。3年生に限らず、1、2年生でもありがとうの気持ちを記入したら、「ありがとうのサクラ」の前の箱に入れておいてください。

3Aと3Bが中学校最後の授業、技術でプログラミングに挑戦しました。ペットボトル・スチール缶・アルミ缶を自動で分別する機械のプログラミングを組みました。適切な場所に落とすとしたら、坂の角度を何度にするか、実験をしながらプログラムを調整していきました。中学校最後の授業は、難しいですが、楽しい授業でした。

1A音楽は「希望という名の花を」です。各パートで練習したあと、ピアノの周りに集まって合わせてみました。

1B保健体育は、剣道の「面着けテスト」です。どれだけ短い時間で、正確に、きれいに面を着けることができるでしょうか?

1C国語、『四季の歌』です。ノートへの視写も終わり、内容の読み取りに入りました。短い詩なので、想像力を働かせて読み取っていきます。

2A英語、英語の落語、動物園の虎が死んでしまって困っていたら、「虎の着ぐるみを着てオリのなかにいればいい」とアドバイスをもらいます。なかなかいいアイディアで、かつ、楽ちんです。そのあと、ショーが始まります。「ライオンと虎の対決です!」大ピンチ!そのあとの、最後のオチを考えます。もちろん英語でです。オチを英語で叫び、その動画を友だちに撮ってもらって、先生に提出します。

2B数学、「四分位範囲と箱ひげ図」です。データーの学習です。どちらも全データの50%がどんな分布になっているか知る方法です。これを使えば、スーパーなどの混んでいる時間帯などを知ることができます。

2C美術、六角箱に彫刻を施しています。丁寧に、また、立体的な図柄を彫っている生徒が目立ちます。

3C、学級の文集・卒業アルバムを作っています。入学後やクラス替えのときに書いた、自己紹介カードの「卒業バージョン」を書いていました。

大空学級、英語、トランプの神経衰弱ですが、取るときに数を英語で言ったり、「King」、「Queen」などと言って取らなければなりません。

今日は公立高校学力検査の発表日です。朝、校門の前に立っていると、学校を通過し、駅に向かう生徒がいました。合格発表を見に行くのですね。

すでに進学する学校が決定している生徒は登校し、教室の掲示物などを片付けていました。貼られていた掲示物などがなくなると、一気に寂しさが増します。

公立高校の学力検査の発表も終わり、3年生の「受験」は今日で終了となりそうです。

1A美術は、スパッタリングの技法を学びます。歯ブラシなどに絵の具をつけ、網でこすると絵の具が細かく飛び散り、きれいで効果的な技法になります。型を置いて、白く浮き上がらせたり、画用紙に型を抜いてその上でこすり、スパッタリングの絵をシルエットのように見せたりしています。

1B国語、「四季の詩」の題材で、短い詩を学びます。冬の詩、三好達治の『太郎を眠らせ、太郎の屋根に雪ふりつむ。次郎を眠らせ、次郎の屋根に雪ふりつむ。』が有名ですね。書写の硬筆指導も兼ねて、ノートに丁寧に書き写します。

1C音楽。『希望という名の花を』をまず、各パートで練習し、最後にピアノの周りに集まって、歌ってみます。上手に歌えてました。

2A理科、天気について学び、単元テストを受けていました。皆、真剣です。

2B保健体育、剣道です。今日は面と胴を打ちました。胴はどちら側を打てばよいかわかるかな?右足を前方右方向に踏み出し、胴を打つときには胴から目を離さないのがコツです。

2C社会、歴史、日露戦争についてです。今、ロシアはウクライナと戦争をしていますが、かつて、日本とロシアも戦争をしたことがあります。司馬遼太郎の『坂の上の雲』がちょうど日露戦争を題材にしていて、NHKのドラマにもなりました。賠償金をもらえなかったので、民衆が怒り、「日比谷焼き討ち事件」などが起こりました。

大空学級、ハンガーをきれいな紙でデコレーションする、「ハンガーのデコパージュ」に取り組んでいました。

今日は3年生が体育館でレク大会を行いました。男女分かれての学級大会ドッジボールです。

ドッジは「よける」という意味。ドジャースは「『ドッジ』する人々」という意味らしく、元々路面電車が狭い道を通るので、人々がよけながら生活してた地区の球団だったことに由来するとか。

バレーボールを使って行いますが、3年生にもなるとボールがビュンビュン飛びます。よけるのも大変そうだし、あたったら痛そう。

卒業まであと1週間と1日。今日は楽しめましたか?明日は公立高校学力検査の発表日です。

3月1日、2日に野球部がコスモスカップに出場しました。

原山中・滝野中との合同チームで3試合出場しましたが、結果は1勝2敗。その1勝は船橋大穴中と対戦してコールド勝ちでした。エラーやミスなどでの失点が見られなくなり、実力をつけてきた印象を受けました。

今日は1、2年生がこれまで一生懸命に準備をしてきた予餞会の当日です。

2年生が作った、体育館装飾。

今年度の予餞会スローガンは「HAPPY! SMILE! ENJOY! GIFT~笑顔と絆を未来につなぎ歴史に残る50周年~」です。

吹奏楽部の『新宝島』に合わせて、3年生入場

入場後、吹奏楽部のコンサートで幕開け

3年生の副担任の先生が飛び入り! 生徒会役員も一緒に参加して踊ります。

事件が起こりました。 名探偵「インバ」くんの登場です。

予餞会の始まりです。 実行委員長の発表

1年生の発表。群読と劇で3年生に中学校生活を振り返ってもらいます。

1年生の合唱『サザンカ』

2年生の発表、劇とダンスで盛り上げます。生徒のジャージですが先生です。ダンス、キレッキレ

先生クイズ、生徒が先生に扮して登場。 思い出の振り返り、体育祭のソーラン節。

2年生の合唱『点描の唄』です。

1、2年生有志合唱団、まずは3年生の合唱コンクールメドレー、そして『君へ』を歌います。

思い出ビデオ、そして、転出した先生方から3年生にメッセージ

3年生お礼の合唱『正解』

3年生退場

3学年主任の先生からお礼の言葉 予餞会実行委員長の話

今日は印西市子ども家庭課より2名の助産師さんが来校し、3年生に「生と性の授業」を行いました。

まずは「生」の話です。受精から誕生までの神秘を、母親からの深い愛情を受けて生まれてくる女の子のビデオを観ながら学びます。われわれが生まれたことは「奇跡」であると考えさせられます。

続いては「性」についての話です。みなさんは思春期真っ盛りだと思います。思春期の時期は、心だけでなく、体つきも変わってきます。10代で1日に出産する人数は日本で約15人、また10代で人口中絶する人の数は、1日で約25人だそうです。避妊について、性感染症について、デートDVなどについて、具体的に話をしていただきました。

「自分を大切にしなければ、他人も大切にできない」という言葉がとても印象に残りました。

最後に、生徒代表から、お礼の言葉を述べました。

3年生の音楽の授業も今日が最後です。中学校生活最後の授業では、3学期に入ってから取り組んできた卒業演奏会が行われました。

中日ドラゴンズの「燃えよドラゴンズ」 アコースティックギターで「voyager/flyby」

GReeeeN「キセキ」~YOASOBI「ハルカ」 「ちいかわ」の「ひとりごつ」

ジブリメドレー 会議室でよく練習していた「タイムパラドックス」

ゲストの演奏です。

教務の先生の「ライラック」 B組担任の先生の鬼滅の刃、「炎」

上級学校に進学すると、たいがい芸術の授業は選択制になります。音楽を選ばない生徒は、今日の授業が人生で最後の音楽の授業になるかもしれません。中学校の音楽の授業、楽しかったですか?

寒波到来で毎日寒い日が続きますが、春は着々と進んでいるようです。2階の渡り廊下から見える木々の芽がふくらんでいました。

今、満開になっている梅もそこここでよく見かけます。いくら寒くても自然は春が来ることを忘れないのはすごいですね。明日から、けっこう暖かくなり、少し春めいてくるようです。

1A国語、文法、感動詞です。感動詞は、「やれやれ」とか「おはよう」とか「おーい」とかですが、それ自体には意味はありません。必ず下に「、」はがあるので見分けやすいです。感動詞の種類の一つ「感動」は感動したからというよりも、「ついでちゃう言葉」と考えたほうがよさそうです。上記の「やれやれ」がそうです。感動して「やれやれ」という人はいませんからね。

1B家庭科、定期テストです。1年生は今日、A~C組まで家庭科の定期テストがありました。先日、実技テストもやっていましたね。どちらも大切です。もちろん、今作っている作品の提出もね。

1C音楽、楽譜の読み方について学習します。♩は4分音符、1小節に4つ入ります。♪は8分音符、1小節に8つ入ります。♩=♪♪の長さです。長さは短くなりますが、名前は4⇒8と数が大きくなります。

2A社会、歴史、日露戦争のころの、アフリカと東南アジアの様子です。当時のアフリカと東南アジアはほとんど、欧米の国々の植民地とされていました。その影響で、未だに母国語の他に、英語やフランス語が通じる国もあります。

2B保健体育は剣道です。まずは昨年度の復習を兼ねて、防具の付け方、着装から入ります。見えにくい肩口の胴ひもや、後ろでちょうちょ結びをしなければならない胴の腰ひもは、うまく結べましたか?

2C国語、木坂涼さんの詩、『豚』を学んだあと、それを応用して『私』とし、「私」はどんな特徴を持っているか、詩にしてみました。それを読み上げるのは本人ではありません。他の人に朗読してもらって、その『私』はだれか当ててもらいます。

3年生はすべての受験も終わり、特別日課に入りました。今日で授業が終わりの教科がほとんどです。

3A社会、「印西学」の発表です。廃校にはった学校などをどのように利用していったらよいか。宗像小学校は宿泊施設にするという意見が述べられました。具体的な宿泊費と休業日も提案していました。千葉県は現在、元保田小学校が宿泊所として使われ、人気を博しています。いい考えかも。

3B保健体育、バドミントン。ゲーム形式で取り組んでいました。

3C美術、てん刻。印鑑の持ち手の部分に彫刻を施しています。3Cの美術も今日が最後。高校に進学すると美術は選択制になるので、今日受けている生徒のうち何人かは、人生において最後の美術の授業になるかもなあ。

大空学級、国語。百人一首の坊主めくり。やっているのは坊主めくりですが、ちゃんと作者や詠んだ歌を確認しながら行います。

1年生は予餞会に向けての集会を行っていました。今日は合同予行練習があるので、群読のおさらいなどをしていました。

2年生は京都の班別鼓動について話し合っていました。半日はタクシー、半日は公共交通機関です。インバウンドでバスなどはかなり混むことが予想されます。機動力のあるタクシーと、JR、地下鉄、バスをうまく使って計画を立てましょう。

3年生は卒業式に向けての取組が開始です。まずは学年で合唱を練習しました。

今日は1年生、2年生とも学年の予餞会練習がありました。

1年生は主に、隊形の確認、歌の練習などを行っていました。

2年生は一通り通していました。うまくできたかな?

明日の5校時は1、2年生合同のリハーサルです。予餞会まであと1週間と1日!

3年生は公立高校学力検査も終わり、久しぶりに皆が揃いました。

3A理科、イオンについてまとめていました。

3B英語、教科担任の先生と一対一でスピーキングのテストを行いました。

3C社会、印西学。公共のものを有効活用し、市を活性化するにはどうするか考えていました。具体的には学区内の宗像小や瀬戸幼稚園をうまく活用することができないか、タブレットPCを使いながら、班で話し合いました。

今日は3年生の公立高校学力検査2日目です。

進路がすでに決定している生徒の朝の会は、体育館で行います。

今日はボランティア活動として、正門のペンキを塗ってくれました。

1A英語はALT主導の授業です。looks、soundsを使って、「~みたい」、「~そう」の表現を英語で作ります。

1B家庭科、縫いのテストです。先生の前で3人ずつ、出された課題を3分間でこなします。タブレットPCで、テストの様子を記録する生徒もいます。

1C国語、文法、接続詞です。日本語は同じ意味でもさまざまな語がありますが、英語はだいたい1つしかありません。逆接の接続詞の意味はbut、並立・累加の接続詞の意味はand、対比・選択の接続詞の意味はorなど、英語に置き換えて考えるとわかりやすいです。

2A音楽、『惑星』で有名な「ホルスト」の作品を鑑賞します。鑑賞文などはタブレットPCに書き込み、先生に提出します。

2B美術はテストでした。皆、真剣に受けていました。

2C数学、テスト返しでした。そのあと、教え合い学習をしてできなかったところを理解します。

今日はいよいよ、公立高校学力検査の日です。昨日までとうって変わって寒くなり、また、電車の遅延のため、開始が1時間程度遅れるなど、イレギュラーなこともありましたが、検査を受けた3年生は、いままで頑張ってきた力を発揮できたでしょうか。

私立高校に進学することが決定した生徒など、もう受験が終わった生徒は、奉仕活動として体育館横の門と、体育館外側の手すりのペンキ塗りをしてくれました。青色に替わって明るい雰囲気になりました。

1、2年生は実力テストを受けていました。

先週の定期テストから、あまり間が空かずのテストでしたが、皆、真剣に受けていました。

今日は公立高校入学検査の前日、印西市内の中学校は、公立入試前の感染を防ぐため、臨時休校です。

イオンモール成田で、成田税務署管内納税貯蓄組合連合会主催の「税についての作文」が展示中。本校から中学校3年生徒の作文と、同じく中学校3年生生徒の標語が展示されています。

「税についての作文」は成田税務署長賞受賞です。

税についての標語は、成田間税会 会長賞です。

この週末は、女子バレーボール部が柏井高校杯に参加し、準優勝というすばらしい成績を収めました。

バスケットボールは、ブロック1年生大会が行われ、男子は2敗、女子は1勝1敗でした。次の目標を立て、頑張っていきましょう。

1年生の道徳の授業がありました。

1Aの道徳は、先日、1Bでも展開した、「富士山を守っていくために」です、冬は千葉県からも富士山がよく見えます。先日、鎌ケ谷市で撮った、富士山の頂上に夕日が沈む「ダイヤモンド富士」の写真がサイトに掲示されていました。

1Bは「二丁目の自動販売機」です。なんと、初心者指導の先生が展開してくれました。友だちから10円を入れて、自動販売機を棒でたたくと買えてしまうことを教えられ、「やってみろよ」と誘われた明(あきら)、さてどうする?

1Cの道徳は副担任の先生の道徳です。1Aでも展開した、「よく生きること、よく死ぬこと」です

2A音楽、アルトリコーダーのテストに向けて練習をしています。テストを受ける生徒は一人一人準備室で、先生の前で演奏します。

2B美術、テスト対策です。今日教わったところは、テストに出るということですね。よく勉強しておきましょう。尾形光琳などの琳派について学びました。教科書、資料集、そして、前のモニタで琳派の作品を見ましたが、きっと「あっ見たことある」というものが多いのではないでしょうか。

2C技術、ラジオを作っています。基板の部分のはんだづけに入った生徒も目立ちます。このラジオ、Bluetooth対応なので、スマホのスピーカーなど、実用性が高そうです。

3A美術、篆刻(てんこく:印鑑作り)です。皆、印面は彫り終わりました。持ち手の部分に彫刻を施していきます。右の写真、持ち手の頭が、球体になっています。できあがりに期待ができそうですね。

3B家庭科、調理実習です。「サバのみそ煮込みうどん」を作ります。間違いなくおいしい献立です。家でも挑戦したくなりました。

3C音楽、発表会に向けて演奏練習に取り組んでいます。もうすでに、けっこう息があって揃った演奏になっているグループもありました。

1、2年生の定期テスト2日目でした。

定期テストは終わりましたが、これだけで成績がつくわけではありません。求められた提出物をちゃんと出したり、また、今後の授業も主体的に、積極的に参加したりなどが大切です。

2年生が予餞会に向けての準備を進めていました。

体育館で、劇チーム。

クイズ作り 発表する合唱の練習

大道具や装飾関係チーム

3年生は道徳の授業がありました。

3Aと3Cの道徳は、先日、3Bでも行ったゆずの『友~旅立ちの時』の歌詞から考えます。

3Bの道徳は、先日、3Aでも行った、学年主任の先生の授業「夢を叶えるためには~7人の偉人から学ぶ~」です。7人の偉人の写真が貼られ、夢に向かってどう取り組んでいったかが紹介されますが、そのうち4人は、よく見ると本校の先生です。

大空学級、教頭先生、介助員の先生、たまプロ(インターンシップ)の先生の3任が教えてくれます。

2月は「逃げる」、3月は「去る」。3学期は短い上に、時間が経つのが早い気がします。卒業式まで1ヶ月を切りましたし、3学期も残すところ、1ヶ月と1週間程度です。そろそろ、「学期末」と言ってもいい時期に入りました。

今日は、1、2年生が、3学期末の定期テストを受けました。

3Aは家庭科のテストを受けていました。

3B英語、まとめ問題に取り組んでいます。ちょうどリスニングに取り組んでいるところです。

3C保健体育、バレーボールに入りました。パス回しをしていますが、そのまま打ち返すのももちろんアリですが、ワンバウンドしたものを打ち返してもOKです。

8日には、いくつかの部活動が大会に参加しました。

サッカー部は、白井高校杯に出場しました。体調不良者が多く、11人揃わずにハンデを背負っての出場でした。

1回戦目は対 桜台中・七次台中です。勝利はかなわなかったもののシュートを打つ機会多く、頑張りました。

2回戦目は対 大山口中です。この試合も惜敗しましたが、シュートを決め、一矢報いました。

白井高校杯は2日目もあったのですが、体調不良者が多いことを鑑み、出場は見合わせました。

女子バレーボール部は佐倉市ジュニアバレーボール大会に出場しました。8日はリーグ戦です。1試合目、西志津中に勝利、2試合目、公津の杜中に勝利、リーグ1位抜けです。3試合目はリーグ1位同士の対戦、四街道西中と対戦して勝利しました。決勝は、11日に、佐倉市民体育館で、勝ち残った12チームでリーグ戦を行います。

ソフトテニス部は、松山下運動公園で行われた印西近隣大会に参加し、1勝1敗で惜しくもリーグを抜けることができませんでした。目標を次の試合に定めていきましょう。

陸上競技部は、県の新人駅伝大会に出場し、49位という成績を残しました。

2階廊下の「子ども県展」の絵が、3年生から2年A組の作品に替わりました。いくつかご紹介します。

3年生からの、卒業記念品の組み立てを業者が行っていました。

来年度から使用するのが楽しみです。

1年生が予餞会への取組を行っていました。

幕間のコントを考えます。 合唱チーム

ネタ作りをしています。 群読劇チーム

装飾チーム

招待状作り

2A数学、確率の実験に取り組んでいます。三枚のカードのうち、✕が2つ、〇が1つ。誰が何回〇のカードを引くか、記録していきます。

2C保健体育、剣道。昨年度の復習で、防具をきちんと着ける着装に取り組んでいます。

3A美術、テストです。3年生は卒業式があるので、通知表をもらうのが1、2年生より早く、いくつかの教科でテストが行われています。

3B理科、まとめの問題についての解説を聞いています。

3C保健体育、バドミントン。晴れていても気温が低いので、体育館は肌寒いですが、皆、活発に動いています。

大空学級。保健体育でバドミントンに、音楽で合唱のパート練習に取り組んでいます。

芸術部制作の「2月の予定」バレンタインのチョコレートがコンセプトのようです。節分の豆も少しあります。

現在、体調不良の生徒が増え、2年B組は明日まで学級閉鎖となりました。学校全体でも流行っていますので、ご家庭でも、手洗い、うがい、健康観察のご指導をお願いします。

1A社会は、北アメリカ州と北アフリカ州の単元テストです。北アメリカ州はトランプ大統領の関係で、現在、ニュースが多い地域ですね。

1B保健体育、剣道です。面を打ちます。打つときに竹刀をぞうきんのように絞り込むのがコツです。

1C英語、ALTとインタビューのテストです。次の生徒は廊下で待ちます。一生懸命、メモを見て練習をしていました。

2A保健体育、剣道です。今日は着装を確認します。昨年度もやりましたが、覚えているかな?面ひもや腰ひもは、後ろで結ぶので、目で見ながら留めることができず、なかなか難しいです。

2C美術、六角箱に彫刻を施します。途中経過をタブレットPCで撮影して、先生に提出します。それを皆で見て、鑑賞したり、工夫を確認したりします。

3A数学、まとめの問題に取り組んでいます。わからないところは教え合い学習をします。

3B理科、まとめの問題です。まずはテスト形式で取り組みます。皆、真剣です。

3C保健体育、こちらはまとめの問題ではなく、保健のテストを受けています。

今年の節分は2月2日。2月3日がことが多いのですが、今年は2月3日から、暦の上では春です。しかし、最大級の寒波到来と気象庁が会見するなど、厳寒の日々が続きそうです。

1月31日に、印西市文化ホールで、令和6年度の印西市教育委員会児童・生徒表彰式がありました。この表彰は、大会やコンクールで上位入賞(だいたい、県の3位くらいまで)した児童生徒が表彰されました。

本校からは、外部で所属しているバスケットボールの結果や、本校陸上競技部生徒の陸上競技大会での結果を受けて7人の生徒が表彰され、印西市教育長から賞状を受け取りました。陸上競技では、個人の結果で表彰されたばかりではなく、女子のリレーでの表彰、また、陸上競技部団体としても県で優勝したので、それらの表彰もされました。

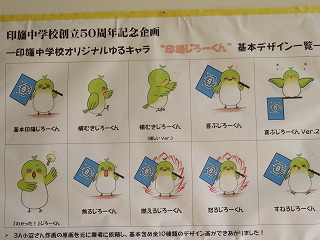

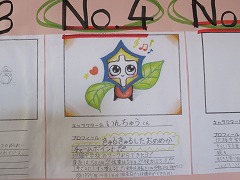

印旛中創立50周年のゆるキャラ「印旛じろーくん」の、イラストのデザインパターンが廊下に掲示してあります。これからさまざまなプリントやたよりで登場します。

今日は道徳の授業がありました。

1年生の道徳はローテーション道徳、担任以外の先生の道徳もありました。

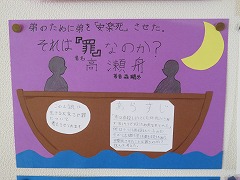

1Aの道徳は、副担任の先生が担当します。「よく生きること、よく死ぬこと」です。人生は一度しかありません。それを改めて教えると「もっと大切に生きてくればよかった」という13歳の少女がいます。16歳のヨッちゃんは頭にガンができ、病気が進行していきました。死ぬことの恐れや悔しさはもちろんありましたが、病気になったからこそ気づいたことやよかったこともありました。友だちや家族がよく支えてくれ、死への恐怖感は小さくなりました。ヨッちゃんはみんなに「ありがとう」と言って、安らかな気持ちで旅立っていきました。

1Bの道徳は1Aの担任の先生の授業です。「富士山を守っていくために」です。日本人だけでなく、外国人にも人気の富士山は「世界文化遺産」です。「自然遺産」ではありません。富士山は文化遺産がふさわしいのか、自然遺産がふさわしいのか、班のなかで、タブレットPCを使って意見を戦わせます。

1Cの道徳は1Bの担任の先生の授業です。「ガキ大将のKくん」です。小学生のKくんは、担任の先生の手を焼かすガキ大将です。Kくんは、掃除の時間におとなしい女の子Nさんに、ぞうきんをゆすぐバケツの水をぶちまけます。Nさんはびしょびしょです。なぜそんないじわるをしたのか、担任の先生が問い詰めますが、Kくんは口をつぐんだままです。大人になってから、Nさんが「実は」と、そのときのことを話し始めます。

2年生の道徳は「地下鉄で」です。札幌で、両手に大きな荷物を持ったおばあさんが地下鉄を待っていましたが、その後ろにいた中学生くらいの、女の子の2人組の1人が、おばあさんを押しのけて入り、席を確保してしまいます。それを見た「私」は憤慨しますが、「席、ありますから」ともう1人の女の子がおばあさんの荷物を持って、確保した席に案内するのでした。

状況をロールプレイしながら、考えていきます。

3Aの道徳は学年主任の先生の授業「夢を叶えるためには~7人の偉人から学ぶ~」です。貼られた肖像画を見ると、エジソン、アインシュタイン、アンデルセン以外の4人は本校の先生!? 先生方が夢を叶えるためにどんな努力をしてきたのか、聞きたいですよね。

3Bの道徳は、ゆずの『友~旅立ちの時』の歌詞から考えます。そろそろ卒業が見えてきました。「卒業式の思い出/大人になって考える」のプリントが配付され、何人かのコメントが載っています。それをそれぞれ読んで、共感したり、考えたりしたことを話し合いました。

3Cは英語の授業です。3文スピーチに向けて原稿を作成していました。スピーチの内容は卒業に向けてです。

今日は1月最後の日です。大空学級では、各自がカレンダーを用意して、2月の予定や、2月にやらなくてはならないことを確認していました。

3年生の子ども県展に出品した絵が、校内に展示してありました。いくつかご紹介します。

本日の3、4校時に、インフルエンザの流行のため延期になっていた、学区内にある印旛特別支援学校と交流会を行いました。

最初にチーム毎に円になって、自己紹介を行います。

印旛中について、クイズを出題します。

印旛特別支援学校についても、クイズが出題されます。

飛行機飛ばし競争です。飛距離によって点数がもらえ、チームの点数の合計点で競います。

表彰式・閉会式です。 飛行機飛ばしは印旛特別支援学校の1チームが優勝です。

運営委員長の話 印旛特別支援学校生徒からの話

最後に、印旛中生が書いた手紙で折った、折り鶴を贈呈しました。

放課後に、管理職・学年主任・若年層職員、生徒会役員、PTA本部役員で制服検討委員会を開き、第3の制服について、業者を交えて話し合いを行いました。

1A美術、「色と色彩だけで自分を表そう!」です。ハガキ大の画用紙に、直線、図形、曲線などを描き、それに色鉛筆などで色をつけて「自分」を表現していきます。

1B社会、歴史、鎌倉時代の仏教について学んでいます。浄土宗や浄土真宗など、今でも進行している人が多い仏教の宗派が鎌倉時代に確立されました。再来年、修学旅行で京都にいったなら、駅の北側に東本願寺、西本願寺という巨大な寺院を見ると思います。浄土真宗のお寺です。

1C音楽、器楽、アルトリコーダーに挑戦しています。聞きなじみのある、「メリーさんの羊」や「喜びの歌」を吹いていました。いくつかの課題曲のなかから一つ選んで、先生の前で吹くテストをするようです。

2A理科、飽和水蒸気について学んでいました。温度が低いと、飽和水蒸気量は低くなるので、今の時期、外気で冷たくなる窓には結露がつきます。上空で水蒸気が冷やされて振ってくる、雨もほぼ同じような原理ですね。

2B国語、『走れメロス』です。メロスの最初の難関、人質に残してきた友を救うため、濁流の川を泳ぎ、渡りきります。なかなかの超人です。しかし、メロスはのんきな人で、川の前は鼻歌を歌いながらゆっくり歩いています。最初から急げばいいのに!とも思ってしまいます。

2C社会、歴史、明治維新後の「岩倉遣欧使節団」についてです。団長の岩倉具視はちょんまげ・着物ででかけましたが、アメリカで周りから説得され、まげを落とし、洋装になりました。佐倉市とゆかりのある、津田梅子は6歳で遣欧使節団に参加しました。小学校1年生の年齢ですね。自分から「行きたい!」と言ったそうです。津田梅子は現在の5千円札の、岩倉具視はかつての5百円札の肖像になりました。

3A保健体育、バドミントンです。ラリーの練習や、コートのさまざまなところにシャトルを落とし、臨機応変に打ち返す練習をしていました。

3B国語、魯迅の『故郷』です。登場人物である、「楊おばさん」について考えていました。文句・イヤミがおおく、人の物を平気で盗む楊おばさん、それは当時の中国での生きるための方法でした。楊おばさんは、アナグマのような動物「チャー」とともに、『故郷』のなかで、生徒に人気があります。

3C英語、私立入試はほぼ終わりましたが、今度は公立入試に向けて、まとめの問題に取り組んでいます。

大空学級、数学の問題に取り組んでいました。

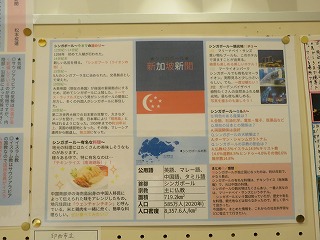

25、26日に、そうふけ公民館にて「第三部会(印西市・白井市)社会科作品展」が開催され、本校の1年生と2年生の生徒の作品が展示されました。

1年生が作った地理の新聞が展示されました。

「エジプトの秘密」

エジプトには秘密がたくさんありそうです。まずは紀元前2500年前にあんな大きな建造物が作られたのが謎です。

「新加坡新聞」

「新加坡」はシンガポールの中国語だそうです。シンガポールの由来は「シンガプーラ(ライオンの街)」だそうです。だからマーライオンがいるのですね。「シンガ(ライオン)」は「シンハ」とも呼ばれ、タイの「シンハビール」にはライオンが描かれています。

「サウジー新聞」

サウジー、サウジアラビアの新聞です。サウジアラビアは5年くらい前まではイスラム教以外の人は入国できず、観光旅行ができませんでした。今は力を入れているようです。

2年生は歴史新聞が展示されました。

「クリミア戦争」

現在、ウクライナに対するロシアの侵攻で占領中のクリミア半島、かつてもロシアとトルコ・フランス・イギリスなどの連合軍が「クリミア戦争」で戦い、ロシアが敗北し、ロシアは黒海に船を浮かべることができませんでした。

「黒船来航 日本開国」

1年生は先日、お台場へ校外学習に出かけましたが、元々お台場は、黒船来航の危機のため、砲台を設置するために「台場」を作ったことがきっかけで今に至ります。

「学校歴史新聞」

「富国強兵」の視点から、教育が必要。そこから学校制度が始まりますが、かつては小さい子どもも大切な労働力で、学校に行かせると労働力が減るので反対もあったとか。

先日はブロックの1年生バレーボール大会が開かれましたが、この週末は印旛郡市の1年生バレーボール大会が行われました。

女子バレーボール部は志津中会場です。対戦相手は1番シード、強豪、久住中です。まず、久住中から1セット目を奪います。しかし、惜しくも2セット目を落とし、勝敗は15点先取の3セット目にかかります。かなり食らいつき、善戦しましたが、惜敗。久住中から1セットとったチームはなかなかいないようです。自信にしていきましょう。ギャラリーからの2年生の応援からも力をもらいました。

男子の印旛郡市の1年生バレーボール大会は印西中との合同チームです。1日目の会場も印西中学校でした。リーグ戦1試合目、公津の杜中との試合は、接戦だったものの惜しくも敗れ(公津の杜中は優勝です)、臼井南中には勝利して、リーグ2位で2日目の2位リーグに出場です。

2日目は本校会場にて行いました。リーグ1試合目、対 千代田中では、1セット目をかなりの点差で勝利し、期待が持てましたが、2セット目を落とし、15点先取の3セットも及ばず惜敗。2試合目は八街中央中と対戦。力が均衡し、シーソー状態のゲームでしたが、それでも印西・印旛チームが2セットとり、勝利!2位リーグで2位という成績を収めました。

合同チームですが、チームワークよく、また、ギャラリーでも印西中・印旛中の先輩から声援をもらいました。

剣道部は26日に、富里中学校で行われた飛翔杯争奪1年生剣道大会(印旛郡市1年生剣道大会)にて、女子団体戦にて、見事、準優勝でした。

吹奏楽部は25、26日に4名の生徒が個人コンクールに出場し、金賞1名、銀賞3名という、立派な成績を収めました。

本日より1月29日まで、イオンモール千葉ニュータウンにて「第三部会小・中学校書初め展」が開催され、本校から6点の作品が選ばれて展示されています。

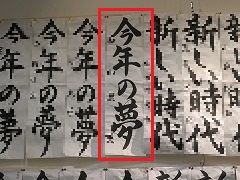

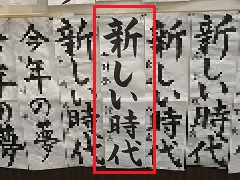

1年生「今年の夢」特選 2年生「新しい時代」特選

1年生「今年の夢」準特選 2年生「新しい時代」準特選

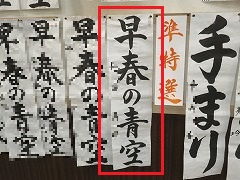

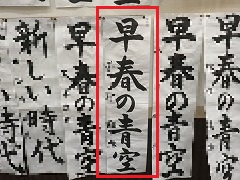

3年生「早春の青空」準特選 3年生「早春の青空」準特選

現在、校内では冬休みの課題の書き初めを、各フロアに展示しています。

1年生「今年の夢」

2年生「新しい時代」

3年生「早春の青空」

第三部会小中書き初め展で入賞した6名の生徒の書き初めは、1月24日(金)~1月29日(水)まで、イオンモール千葉ニュータウン 3F イオンフォールで展示されます。

本日は、リーディングDX推進校の指定を受けた本校に、福岡県春日市の校長先生方が視察に訪れました。

本校の道徳ではタブレットPCを使って授業を展開することが多いので、今回は道徳の授業を中心に参観してもらいました。

1年生の道徳は「ぼくには言えない」です。俊男は親友の和男と、デパートのゲームソフトコーナーで、展示の新しいソフトで遊ぶことを約束していた。ソフトコーナーに着くと、和男がショーウインドーをのぞきこんでいる。そして、和男はソフトを持ち去り、逃げてしまった。するとそのとき、「おまえたちだな、ここにあるソフトを盗んだのは」「さっき逃げたやつの名を言え、でないと警察におまえを突き出す」名前を言えば和男は警察に呼ばれたり、学校に知られたりする。言わなければ俊男が疑われる。和男は親友だし・・・。

2年生の道徳は「本当の友達って」です。「僕」はずっと欲しかったスマートフォンを手に入れると、達也に連絡した。その後、達也からスマホのゲームに誘われて、途中でやめると達也から怒られたり、メール返信をしないことを責められたりした。テスト前の休みの日、部の友達とゲームソフトを買いに行くことを誘われ、気乗りはしなかったが行くと答えた。しかし、当日は具合が悪くなったことにして行くのを取りやめ、その後も届くメールに、自分の時間を使えいないことにいらだってスマホの電源を切った。次の日、仲間からスマホの電源を切ったことを責められるが、達也は「きっと事情があったんだよ」と助けてくれた。「僕」はこれからは本当に思っていることを素直に伝えようと思った。

3年生の道徳は「片足のアルペンスキーヤー・三澤拓」です。三澤さんは6歳のとき、交通事故で片足を失い、義足になってしまいましたが、負けず嫌いと運動神経のよさで、小学校の水泳大会では優勝、中学校では野球部に入り、キャプテン、エース、四番打者を務めました。パラリンピックのスキーは5回出場し、優秀な成績を残しています。以前いた学校で、印西市に住んでいるパラ陸上選手の村上清加さんが講演に来てくださり、最後には義足で体育館を駆けてくれましたが、とてもとても一般人が追いつけるスピードではありませんでした。

この週末には、バスケットボールの桜井杯、吹奏楽のウィンターコンサート、卓球部の四街道近隣大会、そして、陸上競技部が印西近隣駅伝大会に参加しました。駅伝大会は4位という立派な成績を残し、2区と6区が区間賞、6区は区間新記録でした。

1A家庭科、タブレットPCのケースを作っています。おしゃれな生地を使っいるので、できあがって各自が持っているPCを入れるのが楽しみです。

1B保健体育、剣道、今日は手ぬぐいの巻き方を覚えます。皆が挑戦しているのは簡単に着けられて外れにくい「帽子型」です。

1C国語、ヘルマン・ヘッセの『少年の日の思い出』を学んでいます。「私」の隣には「エーミール」という少年が住んでいます。「私」は「エーミール」のことを「非の打ちどころがないという悪徳を持っている」と表現しています。なんとなく、ドラえもんの「出木杉くん」のような存在でしょうか?

2A国語、太宰治の『走れメロス』に入りました。『走れメロス』は古代ギリシャの伝承から作られた詩が基になっていますが、太宰自身が熱海で豪遊し、支払うお金が足りないので、友だちを残して東京に帰ったことがきっかけになって作ったとされています。メロスは戻ってきましたが、太宰治は戻らなかったようです。

2B保健体育、バスケットボールです。走り寄りながらのシュートや、友だちからのパスを受けてのシュートなどを練習しています。

2C音楽、予選会で歌う歌をパートに分かれて練習しています。最近のアーティストの歌なので聞きなじみがあり、心にグッときそうです。CDを流しているのかと思ったら、すでに伴奏の生徒が上手に弾いていました。

3A保健体育、バドミントンです。楽しく、簡単のように見えますが、シャトルは速く、運動量も多いです。

3B音楽、卒業演奏会に向けて練習をしています。タブレットPCで楽譜がでてきたり、演奏の仕方をガイドする画面がでてきたり・・・右の写真はドラムをたたくために、ドラムのみの演奏をタブレットPCで聴いて、いわゆる「耳コピ」をしているところです。

3C社会、3年間の復習に入っています。円安・円高の話をしていました。十数年前は1ドル=80何円のときがありました。今の半値近いです。そう考えると、円高のときにはビックマックのセットを800円くらいで食べてられていたのが、今や2000円を超えます。私が子どものころは、1ドルは固定で360円でした。

大空学級、国語、書写の硬筆です。お手本をしっかり見て、丁寧に文字を書いています。

阪神淡路大震災から今日で30年経ちました。つい先日は宮崎県で大きな地震がありました。昨年1月には能登半島地震、そして、東日本大震災は3月でした。

この30年は3学期に大きな地震が発生しました。「天災は忘れたころにやってくる」。始業式には避難訓練も行いました。「忘れたころ」がないように、常に災害は起こるかもしれないという気持ちを持ち続け、「まさか」のときにも対応できるようにしておきましょう。

今日から千葉県内の私立高校の入試が始まりました。

今日受験がない生徒が登校。ガランとしています。 奉仕活動で草を片付けています。

校門を塗り替えてくれるようです。

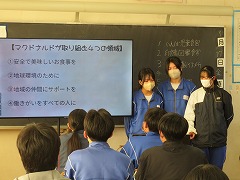

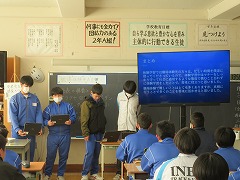

5、6時間目の総合的な学習の時間では、2年生が11月に行った「印西市生き活き体験(職場体験)」の体験発表会を1年生に向けて行いました。

Bloom(美容院) おおたけ動物病菌

ジョイフル本田ペットセンター スターバックスコーヒー

ナリタヤ フライングガーデン

マクドナルド 印旛図書館

山ゆり保育園 小澤製作所

東横INN 東洋合成工業

北川モータース 六合小

全グループ、スライドというアプリを使いこなし、タブレットPCを使って発表をしていました。

明日は県内私立入試開始日。3年生の昇降口には明日の持ち物の注意と、3年生の先生方から温かい応援のメッセージが貼ってありました。

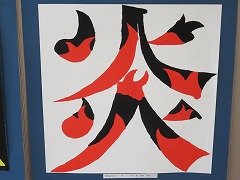

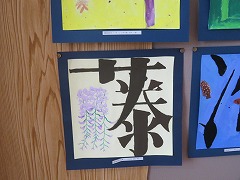

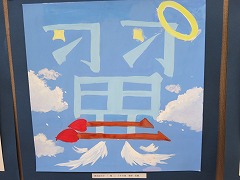

現在の美術の掲示物は、3年生のものに替わりましたが、先週まで1年生の漢字一字を使った「文字のデザイン」が掲示してありました。いくつかご紹介します。

「奏」音符やト音記号の「奏」 こちらは棒線が一本、フルートになっています。

16分音符やナチュラルの「音」 「歌」の「欠」がト音記号になっています。

夜の風景が字になった「夜」 月の前の「夜」

星の前で、星空が字になった「星」 絵の具が彩りを鮮やかにしています。

夢の不思議さを現している気がします。 描いた年の初夢のイメージかな?

「炎」を炎で現します。 さんずいが涼やかです。

王冠があるから財宝のイメージかな? 色使いが金に見えます。¥も入ってます。

緑のグラデーションがよいですね。 こちらは具体的にスズメ。

月の部分が「藤」そのものになっています。羽根、輪、矢、キューピットのイメージかな?

「雅」なれど、不思議なイメージです。 寒色を使っていますが、暖かい漢字です。

今日は1年生の校外学習でした。行き先は昨年同様、「Tokyo Global Gateway」で、ネイティブの方と英語三昧のアクティビティでした。天気は快晴。また、1月にしてはかなり暖かい日でした。天気の神様は印旛中にまた味方です。

まだ暗いうちから集まり、出発式です。 バスに乗り込みます。

TGGでの集合写真、A組

B組 C組

各グループを担当してくれるキャストの方と顔合わせ。

アクティビティ、Gateway Martで買い物。 World Bistroで料理を注文。

Get Well Clinicで診察を受けます。 TGG AirlineでNYまでフライト。

ファストフードで軽食を注文。 TGG Pharmacyで薬類を買います。

Global travelでツアーを申し込み。 TGG Hotelでオプショナルを申し込みます。

火星探検の授業。クイズやCGを見て、火星について学びます。

オーストラリア、クイーンズ州の留学疑似体験。紙飛行機を折って、グループでどれだけ飛んだか競います。

お台場散策。昼食持参でゆっくり散策班。フジテレビのキャラクター子犬のラフちゃんと。

実物大、ガンダムと一緒に。ガンダム、たまに動きます。

ダイバーシティでお土産を買います。ダイバーシティは「多様性」と「お台場」をかけているようです。

11日(土)、12日(日)に女子バレーボール部が第3ブロック1年生大会に出場しました。

円陣で気合いを入れます。 2年生の応援に力をもらいます。

11日は南山中で行われたリーグ戦です。七次台中、南山中A(点差をひっくり返す、あざやかな逆転勝利でした)、南山中B、印西中、西の原中Bに勝利し、木刈中Aに惜敗して、5勝1敗で、12日に行われる決勝トーナメント進出を決めました。

翌12日、西の原中で行われた、郡のシード権をかけた決勝トーナメントでは原山中と対戦し、残念ながら敗退。しかし、1日目の試合での問題点を話し合い、声をかけあうことのできた試合でした。25日から始まる郡1年生大会に向けて、練習を重ねていきます。

今日は2、3年生の道徳の授業がありました。

2年生の道徳は「狂言師・野村萬斎物語」です。野村萬斎さんというと、みなさんも小さいときに観たのではないかと思いますが、「にほんごであそぼ」の「ややこしや~ややこしや~」で狂言を演じていた人、そして、「やっててよかった公文式」のCMに出ていた人です。若いころは狂言師になることに反発していましたが、狂言師になった今では、狂言を自分が受け継ぐ意味、答えは、狂言をやりつづけることでした得られないと言っています。日本の伝統をしっかり受け継いで、また、次へとつなげていく人です。

どのクラスもタブレットPCを使用し、意見を共有しながら授業が進みます。

3年生の道徳はローテーション道徳です。今回はたまたま、各担任の先生が自分の学級で展開しました。3年生の各クラスもタブレットPCを使っての道徳です。

3Aの道徳は「あふれる愛」です。マザーテレサさんについての道徳です。「誰からも愛されず、必要とされない心の痛み、これこそが最もつらいこと、本当の飢えなのだ」、「小さなことでも、大きな愛をこめてやることならできる」、マザーテレサさんは人間的にもこれ以上もないくらい慈愛にあふれた人であり、その言葉は心に刺さるものです。

3Bの道徳は「小惑星探査機はやぶさ」です。はやぶさの任務は地球から3億Km離れたイトカワという惑星から砂をとってくることです。砂の採取のあと、はやぶさと音信不通になってしまいます。1年半後、信号を送り続けると、はやぶさとの通信に奇跡的に成功します。その2年半後、今度はバッテリーが動かなくなりますが、姿勢を立て直して太陽光で充電、3年遅れで地球に向かいます。はやぶさへの最後の任務は地球の写真を撮ること。最後の任務を終えたはやぶさは大気圏に突入し、燃え尽きて消滅します。7年間の間、ずっと地球から見守り続けたJAXAの「はやぶさお帰り!はやぶさ」という声を聞きながら。

機械なのに、「はやぶさ」に人に対してのような愛情を抱いてしまいます。年末のドラマ、「宙わたる教室」では、「はやぶさ」と同じような境遇で、火星で14年間も自力で走行し、任務を果たした探査機、「オポチュニティ」の話が取り上げられいました。

3Cの道徳は2学期の終わりに3Bでも展開した「ふきのとう」です。村の唯一の保健師の「私」が、3Bの道徳は3Cの担任の先生が展開します。「ふきのとう」です。「私」は村の唯一の保健師で激務に悩まされますが、ふきのとうを見て、患者のためにと尽力して亡くなった杉浦先生を思いだし、孤独感が消えていく話です。

1年生は、来週の水曜日に出かける校外学習のしおりを読み合わせていました。

大空学級は国語の問題に取り組んでいました。

3年生の廊下に、正月らしく、また、受験を祈る置物などが展示されています。

3年生の私立入試開始まで、あと1週間あまりです。

1年生の学級活動では、来週に迫る校外学習に向けて集会を開き、バス席の確認などを行っていました。

1A国語は、「漢字の音と訓」の単元に入りました。班ごとに漢字の熟語をしりとり的に考え、いくつ考えつくか競争をしていました。

1B保健体育は、武道、剣道に入りました。まずはタブレットPCを使って竹刀の正しい持ち方を確認します。そのあと、正しい持ち方と打突で、空気を抜いたバレーボールを打ちます。

1C理科、力の表し方を学びます。力を表す単位は「ニュートン」を使います。「ニュートン」はリンゴが落ちることによって引力を発見した、アイザック・ニュートンにちなんでいます。

2A英語、more、mostを使って比較級、最上級を学びます。2Aとしては「どちらがよいか」について皆の意見をまとめます。例えば「一番人気のあるコンビニはどれか?」などです。その後、「あなたとしてはどちらが?」について考えます。「きのこの山」と「たけのこの里」は2Aのなかでは「たけのこの里」のほうが人気があるようです。

2B保健体育、バスケットボールです。シュート練習をしますが、3方向からそれぞれ打つのでけっこう難しそうです。

2C技術、電気エネルギーの特徴についてです。ドライヤーは電気を熱に変換しています。NHK for Schoolのビデオを観ながら学んでいきます。

3A数学、私立入試に向けて、3年生で学ぶ範囲はほぼ終わっているので、対策プリントに取り組んでいます。皆、真剣に取り組んでいます。

3B音楽、各自やグループによる卒業自由発表に向けて取り組んでいます。

3C保健体育、バスケットボールです。男女に分かれて、ゲームを行っています。

大空学級、美術、タブレットPCで好きなキャラクターを見ながら付せんに描いていき、それをパラパラ漫画にしていきます。

明けましておめでとうございます。令和7年が始まりました。

昨日は40日ぶりにまとまった雨が降り、今朝は千葉ニュータウンの西側に完全なアーチ状の虹が架かっていました。新学期早々、何かよいことがあるかもしれませんね。

本校陸上部が千葉県の陸上競技の広報誌、「千葉陸協だより」に「陸上部紹介」コーナーに写真付きで大きく掲載されました。

今日は3学期の始業式です。現在、日本全体で流行っている状況を鑑み、全体で体育館に集合することはせず、2学期始業式と同様にWeb配信にて、各教室で行いました。

1年生代表、3学期の抱負

2年生代表、3学期の抱負 3年生代表、3学期の抱負

始業式、学級活動のあとは避難訓練を行いました。今日は自分の所属するクラスではなく、それ以外の場所で授業を行っていた想定での避難です。

今日の避難誘導は担任の先生以外の先生でした。休み時間や部活動の時間に災害が起きることも想定されます。どのような状況でも、そこにいる先生の指示や放送をよく聞き、安全に避難できるようにしておきましょう。

今日は2学期の終業式でした。インフルエンザ等の体調不良生徒が増えてきたので、感染拡大防止のため体育館では行わず、各クラスで、Webでの終業式となりました。

最初に、2学期後半に行われた大会やコンクールの表彰を行いました。

続いて2学期の終業式です。

お休みのため、1年生の反省はありません。 2年生代表生徒「2学期の反省」

3年生代表生徒「2学期の反省」 生徒指導の先生より、冬休みの過ごし方について

21、22日に、女子バレーボール部が香取市近隣かすみ杯に出場し、3位という優秀な成績を収めました。

また、ソフトテニス部は21日に千葉県U13選手権印旛予選に出場し、2ペアが2回戦進出で惜しくも敗れました。目標を持ち、次の大会に向けて頑張ってください。

また、22日には印西市青少年剣道大会において、1年生女子が個人戦準優勝という、立派な成績を収めています。

明日は冬至です。一年で一番昼が短い日です。今朝はとても寒く、冬至間近らしい天気となりました。

池の氷も張っています。 グラウンドも霜が降りて真っ白です。

2学期の授業も今日でおしまいです。また、2、3年生は最後の道徳の授業がありました。

2年生の道徳は「国境なき医師団・貫戸朋子」です。貫戸朋子さんは日本で初めて「国境なき医師団」になりました。貧しい地域や紛争地域は薬や医療道具が足りません。日本はぎりぎりまで延命治療を施しますが、そういった地域は、「助からない」と思うと治療をやめ、その分、薬や医療道具を他の患者に回します。貫戸さんの話では、助からないと判断した子どもの酸素ボンベを切ることをいかに躊躇するかについて述べられています。

質問はタブレットPCにカードとして配られ、そこに自分の意見を入力して先生に提出し、それをみんなで共有します。

3年生の道徳は「卒業文集の最後の二行」です。T子さんは父子家庭で貧しく、二人の弟の面倒を見、服装はお世辞にもきれいとは言えないものでした。周りはそんなT子さんをいじめていました。ある日漢字テストがあり、「私」はT子さんの答案をカンニングして満点を取り、T子さんは98点でした。カンニングしたのは「私」のほうですが、周りは「T子さんが『私』の答案をカンニングした」といじめるのでした。卒業式に配られた文集に「わたしが一番欲しいのは母でもなく、本当のお友達です。そして、きれいなお洋服です」を書かれているのを見て、「私」は後悔に涙を流すのでした。

1年生は専門委員会で話し合われたことを情報交換したり、校外学習について調べたりしていました。

今日は来年の4月から、本校に入学予定児童の保護者を対象とした説明会を行いました。

最初に授業参観を行いました。授業の様子もご覧になっていましたが、廊下の掲示物は今年度の行事の写真などが貼ってあるので、よく見ていらっしゃいました。

全体会では中学校の教育課程の説明、日常生活の心得などの説明、PTAの説明などがありました。部活動については、担当からの説明だけでなく、印西市教育委員会より担当の指導主事から、地域移行についての説明もありました。

3ヶ月半後の、お子様のご入学をお待ちしております。

3年生が用意をしてきたディベートが、各英語の時間に行われました。

3A英語ディベートの様子。

3B英語ディベートの様子。

3C英語ディベートの様子。

「中学生にとって制服は必要か」、「ドラえもんはのび太のためになっているか」、「夏休みは2ヶ月以上合ったほうがいいか」について英語でディベートします。しっかりと調べ、表やグラフなどを提示して英語で論を述べます。英語で質問もあり、それに対して、即英語で答えなければなりません。きちんとディベートとして成り立ち、興味深く参観することができました。

1A社会、地理、オセアニア州。オーストラリアの西海岸にあるパースは地中海性気候です。しかし、地中海性気候は夏、乾燥し、冬、温暖で雨が多いです。パースの降水量を見ると、夏に雨が多い!?オーストラリアは南半球なので、季節が逆で、降水量が多い7~9月ごろは冬となります。

1B家庭科、皆が使っているタブレットPCのケースを作っています。生地は2種類から選び、なかなかおしゃれなものに仕上がりそうです。

1C美術、昨日、1Aでも行っていた、硬質の紙テープをうろこ編みにしてリースを作ります。1Cは輪っかにするところまでできていたので、なるほどリースらしくなりました。それにリボンをつけ、ポスカ(油性サインペン)で色づけして、きれいなリースが出来上がりです。

2A国語、文法、助詞の種類について学びます。入試では紛らわしい助詞の区別がよく出題されますので、見分け方を覚えるとよいですよ。

2B技術、ラディッシュの栽培記録を、タブレットPCを使ってつけています。ラディッシュができあがった人もかなりいました。家に持って帰って、サラダに入れたり、そのままドレッシングやマヨネーズをつけて食べたりできそうです。

2C英語、比較級について学んでいます。各単語を比較級にするとどうなるか、周りで確認してます。英語の本文では鎌倉の大仏の大きさにびっくりしていましたが、鎌倉の大仏より奈良の大仏のほうがbiggerです。千葉では鋸山の日本寺の大仏は鎌倉の大仏の2倍以上、tallerです。一番大きいのは印西からはほど近い、牛久大仏は120mで、hugerです。また、印西の近くと言えば鎌ヶ谷大仏ですが、2mくらいなので、あまり大きくはありません。

大空学級は数学の問題に取り組んでいました。

そろそろ学期末、今日は授業参観と、1、2年生の保護者会がありました。2学期の登校もあと4日です。

1A美術、硬い紙の丈夫なテープを使い、「うろこ編み」という技法をつかって、リースを作っていきます。なかなか立派なリースができそうです。お正月のしめ縄も作れそうです。

1B音楽、各グループ毎に、さまざまな教室を使ってCMを作り、撮影をしています。そろそろ仕上げかな?全員で鑑賞するのが楽しみです。

1C国語、百人一首に取り組んでいます。今年度の大河の主人公である、紫式部の和歌、「巡りあいて みしやそれとも わかぬ間に」もあります。歴史的仮名遣いなので、「お」と「を」を間違えないように、また、「露に濡れつつ」と「雪は降りつつ」など間違えやすい札があるので、ひっかからないように。

2A理科、静電気について。ティッシュでストローをこすり、もう一つのストローに近づけると、ストローは逃げます。同じ物質ならば静電気は起きないはずですが、ストロー同士に静電気が起きたのは、ティッシュの電子がストローに移ったためだそうです。

2B保健体育、持久走。今日は1Bと合同で走ります。1年生には負けられませんね。トップをとっているのはやはり2年生でした。

2C国語、文法、助詞です。助詞は4種類あり、格助詞は名詞に、接続助詞は活用する語に、終助詞は文末につくので、この3つはわかりやすいのですが、副助詞は「さまざまな語につく」ので紛らわしく、結局、格助詞、接続助詞、副助詞に当たる助詞を暗記するのが早そうです。「からへやで とのがをにより格助詞習う」など覚え方があります。

3A数学、三平方の定理の評価テストです。定期テストさながらに、真剣にテストを受けています。

3B国語、「二度あることは三度ある」と「三度目の正直」の2つのことわざについて、どちらのほうがよい、または、説得力があるかグループで話し合い、ディベートします。ジャッジは、Formとうアプリで、タブレットPCから各自で提出するようです。

3C英語、こちらは英語でのディベートです。今日は最終確認で、明日からディベートの本番です。

大空学級、冬休みの生活について、しおりの読み合わせをし、確認していました。

西高東低、冬型の気圧配置が続き、天気予報では、関東地方は寒さを感じる「感寒地方」だったり、乾燥している「乾東地方」だったりすると言っていました。うまいこと言いますね。乾燥のせいか、インフルエンザも流行っています。手洗い・うがいをしっかりとしましょう。

今日は、3年生の先生方が、みなさんが受験する私立高校の事前相談に向かうため、3年生は若干早帰りでした。

1A数学、定規(メモリは使いません)とコンパスだけで75°の角を作ります。どうすればよいのか、しっかりと考えないと75°の角はできません。

1B理科、「力のはたらき」について学びます。生活のなかで、力が加わり変化している場面は何があるでしょう。思いつく場面を探し、タブレットPCで先生に送ります。例えば、「パンをこねている場面」。確かに、パン生地に力を加え、パン生地は変形します。

1C英語、「今日の〇時間目の授業は何でしょう?」、「明日の〇時間目の授業は何でしょう?」。もちろん、英語で聞かれ、英語で答えます。皆、積極的に発表します。

2A国語、「助詞のはたらき」です。助詞が変わると印象はどうかわるか、班で話し合います。例えば「3日しかない」と「3日もある」、同じ日数ですが、「も」のほうがポジティブな感じがしますね。

2B音楽、アルトリコーダーに取り組んでいます。課題の曲は比較的容易なものから、かなり高度なものまであります。練習して、次々と曲に取り組めるようにしましょう。

2C保健体育、持久走。気温は高くないですが、風がなくて、太陽も出ているので、走りやすいかもしれませんね。

3A、理科、太陽の動きによる、温度の変化を確認しています。非接触型の体温計、久しぶりに大活躍です。

3B美術、篆刻(てんこく)に入りました。比較的柔らかい素材の、直方体の石柱を削って印鑑を作っていきます。今は印面を掘っている生徒が多いですが、印面ができあがると、持ち手にも装飾を施していきます。

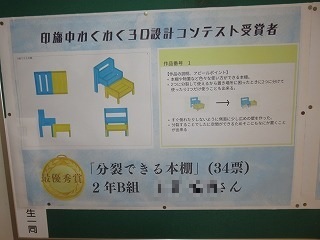

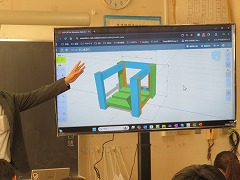

2年生の技術の授業で、PCによる、3D CAD(キャド)を使った製図のコンテストが開かれました。投票者は2年生の生徒です。

最優秀賞「分裂できる本棚」

優秀賞 「多目的机」 優秀賞「教科書立て」

「仕切り付きミニ本棚」 「小物置き」

「バスケットゴールのゴミ箱」 「キーホルダー掛け」

「バレたくない物を隠すための棚」

優秀賞「棚」

「家風シェルフ」

「キーホルダー収納」

「玄関スペースの小物置き」

もし、時間があったら、作った製図通りに作品を作り上げられたらいいですね。

終業式まであと6日、今日は学期末の大掃除を行いました。

まずは自分の机をきれいにしたり、イスの脚についたゴミを取ったり。

廊下に自分の机とイスを運び出します。

教室がガランとしました。こんなに広かったっけ?

いつもやらないところや、いつもより念入りに掃除します。

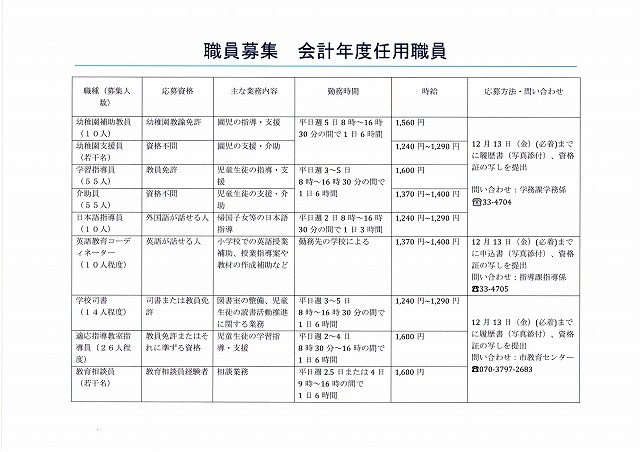

現在、印西市では令和7年度の印西市会計年度職員を募集しています。

メニューの「学校だより」をクリックし、なかの「職員募集 会計年度職員」クリックするとダウンロードできます。

1A社会、南アメリカ州です。ブラジルは大きく、ちょうど日本の真後ろ。チリなど細長い国も多いです。気候も様々です。挙げられた各都市は何気候なのか確認しています。

1B英語、単語や熟語、表現などを練習しています。声を出しながら書いていきます。先生が忘れない覚え方などもアドバイスしてくれます。

1C数学、円の接線について。先生がPCを使って円に直線を引きます。たいがいは円との接点が2か所になります。円に接する線、接線なら1か所になります。円にぴったりと接線を引くのは難しく、先生が何回か挑戦しますが、生徒たちはよく見ていて「接点は何点ですか?」の質問に、「2点です」と答えます。先生はよーしとばかり、PCの利点を活用して図を拡大し、これで文句はないだろうと綿密に線を引きます。生徒もやっと「接点は1点」と認めてくれました。

2A数学、直角三角形証明問題の証明問題を解きます。解き方は周りと話し合います。証明もPC上で行います。

2B国語、「ガイアの知性」。筆者の考えをふまえて、それぞれ、自分の考えを文章にまとめ、ワークシートに書いていきます。

2C英語、隣同士で一人は後ろを向きます。先生がPCを使って、モニタに何かを提示します。もう一人が、それが何であるか英語でヒントを出して後ろを向いている人に答えてもらいます。このときは「アンパンマン」でした。「He has a round face.」とか、「His fece is yummy.」とかでしょうか。

3A国語、「同音異訓」です。「同音異字」と意味的には同じですが、同じ音の訓読みです。「おさめる」や「はかる」など、いくつか同じ読みで違う漢字があるものです。結構、高校入試で出題されますよ。

3B英語、英語のディベートを行っています。「夏休みは2か月以上あったほうがよいか」について英語で討論します。私は夏休みは長いので、2週間短くしてその分秋休みがほしいと思ってましたが、「2か月以上あったほうがいい」側の立論では、9月に入っても続く猛烈な暑さを理由として挙げていました。なるほど。

3C社会、環境問題とエネルギー問題です。3Bのディベートともかかわりがありそうです。京都議定書やパリ協定について説明がありました。京都議定書のころは、世界で一番CO2を排出していたのはアメリカでしたが、現在は中国になりました。CO2の排出を減らさなければ地球温暖化が進むのに、夏は暑すぎてエアコンが欠かせなく、結局CO2を排出してしまう。なかなか難しいです。

大空学級、音楽、学年ごとに合唱練習をしています。この写真は3年生の「正解」を歌っています。とてもきれいな声で歌っていました。

今日は、本来は1年生が、印旛特別支援学校と交流会を行う予定でしたが、1年生に体調不良者が増え、延期となりました。

交流会を行う予定の時間は、総合的な学習の時間や学級活動の時間となりました。

1AはタブレットPCを使い、1月に行われる校外学習の、TGG(トウキョウ・グローバル・ゲートウェイ)活動後のお台場周辺の散策箇所について、班で調べていました。

1Bは予餞会の各役割について決めていました。

1Cは校外学習について、代表生徒が、TGG後の散策で移動しても良い範囲を、タブレットPCを使ってモニタに映し、説明していました。

2A音楽は、著作権について学んでいました。配られたプリントの10の質問に〇✕で答え、先生の解説を聞いて答え合わせをしていきます。

2B技術、キューブ型ラジオの製作に入ります。配付された材料がすべてそろっているか確認しています。窓辺において、日当たりが良いせいか、栽培しているラディッシュが大きくなっています。

2C保健体育、持久走です。前半組と後半組に分けて走ります。冬らしい気温になってきましたが、日差しがあるので走りやすそうです。

3A英語、英語のディベートの準備を、タブレットPCにまとめています。「ドラえもんがいることはのび太にとってよいことか」、「中学生にとって制服は必要か」の2つの題がまだ残っています。

3B理科、星の動きについて、演習問題を解いています。わからなところは、周りと教え合って解きます。

3C保健体育、持久走です。全員頑張っていますが、特に陸上部長距離種目だった生徒の走りはすばらしいです。周りをぐんぐん引き離していきます。

大空学級、社会、三権分立について学びます。難しい単語が出てきますが、「今の総理大臣は?」の質問に、「石破さん」と答え、さすがです。まとめにNHK for Scholの番組を観ますが、「あ、岸田総理だ!」と、すごい!

1A美術、デッサンです。真ん中に置いてある小さい緑の物はピーマンです。ピーマンの形は複雑で難しいですが、鉛筆でうまくデッサンしていきます。

1B社会、オセアニア州です。オーストラリアやニュージーランドは、現在の西洋人にあたる人たちが生活しているように思いますが、元々はアボリジニが住んでいました。オーストラリアに西洋の人が入ってきたときに、ピョンピョン跳びはねる動物を見て、「あれは何だ?」とアボリジニに尋ねたところ、「あなたの言っていることがわからない(カンガルー)」と答えたのがカンガルーの由来だと聞いたことがありますが・・・改めて調べてみるとジョークとして広まったようです。

1C音楽、CM作りです。まずはどんなCMを作るか、グループで話し合います。右の写真はタブレットPCでジングルを作曲しているところです。

2A数学、直角三角形の合同について学びます。プリントは先生からPC上に配付され、取り組んでいきます。

2B保健体育、冬の風物詩、持久走が始まりました。今日は1年C組も同じ時間に保健体育で、大人数で走りました。

2C社会、明治の最初、文明開化のころです。教科書に載っている数枚の絵から気がついたことを班でタブレットPCにまとめます。それを代表者が発表していきます。

3A社会、「世界の国々に経済格差が生まれるのはなぜだろうか?」について考えます。地球儀上の先進国・発展途上国・新興国だと思う国々に、色別の付せんを貼っていきます。また、それらの国々とどんな関係を築いていくべきかをそれぞれ考え、その後、班で話し合います。

3B国語、「和歌の調べ」、選んだ和歌を、タブレットPCを使いながら調べ、口語訳していきます。それを今度は現代っぽく言うとどんな感じだろうか書いてみます。例えば「夢と知りせば覚めざらましを」だったら、「夢なら覚めないで!」という感じでしょうか。

3C数学、折り紙問題、長方形の紙を折って、できた三角形の辺の長さなどを計算します。教え合ったり、実際に先生が長方形の紙を折って、わかりやすく見せたりします。

大空学級、土日に何をしたかのスピーチをしています。また、そのスピーチを聴いて、その内容のクイズに答えます。

7日には卓球部の2年女子生徒2名が、バルドラール浦安アリーナで行われた、県の新人総合体育大会卓球大会に出場し、1名は2回戦進出、1名は4回戦進出と好成績を挙げました。先週に引き続き、すばらしい結果です。

各フロアにクリスマスツリーが登場しました。

2階中央廊下。一番大きいツリーで160cmくらい。

職員玄関です。数年前、イオン販売会で購入。

1A家庭科、配られた食材のイラストを切り取り、どの分野に入るか確認しながらワークシートに仕分けしていきます。まずは教科書の、分野ごとの写真の上に載っけてみたり、分野ごとに整頓してから貼ったりと、工夫をしている人がいました。

1B音楽、CMを作っています。CMのジングル(短い音楽)はタブレットPCの作曲ソフトを使って作ります。

左はピアノの音の入力です。画面下にピアノの鍵盤があります。右の写真はCMをタブレットPCを使って動画撮影をしています。プロのように、カットごとに撮影し、あとで編集します。

1C数学、直線に対して垂線を引きます。直線上の2点からコンパスを使って交わった点をつなぐと垂線になります。

2A社会、「桃太郎電鉄」というゲームをしています。有名なゲームですが、日本全国の桃太郎電鉄で行ったところの名所や特産品などが画面右側に表示され、日本津々浦々の地理を知ることができます。

2B国語、「ガイアの知性」のまとめをしています。体長7mもあるシャチが人を鼻先にのせて、適正な水の中に落とすのは大変難しく、捕らわれの身になりながらも生きること楽しむことができている証です。シャチが本気を出したら、人間なんてひとたまりもありません。シャチはアザラシなどの動物を捕獲して食べるのに、人間を襲った例はないそうです。シャチにはやはり知性があります。

2C英語、「ハロウィン」についてです。アイルランド民族の風習が広まりました。日本で言う「お盆」に近いですが、日本のお盆は先祖をお迎えするのに対し、ハロウィンは「悪霊来るな」ということで、怖いコスチュームを着て、悪霊を近づかせないようにします。

3A英語、ディベートに向けて班で話し合い、意見をタブレットPCでまとめます。ディベートは英語で行います。「制服は必要か?」、「のび太にドラえもんは必要か?」、「夏休みは2ヶ月も必要か?」が題のようです。

3B音楽、ピアノの周りに集まって、合唱曲「正解」の練習をしています。このあとは卒業に向けての自由発表の練習に入るようですよ。

3C社会、公民、「国際社会において、国家が互いに尊重するためには何が必要か?」です。国家間のトラブル、日本も領土問題で、ロシア、韓国、中国ともめています。昔は冷戦などと呼ばれて、世界が真っ二つに分かれていました。その後、一つになりかけましたが、ここ数年、国家間のトラブルが増え、冷戦のようになりつつあります。

大空学級は国語の演習問題に取り組んでいました。動詞の活用問題などもあり、けっこう難しいですね。

今週は「人権週間」でした。

ローテーション道徳を実施している学年もあるので、今週に限るわけではありませんが、

1年生は『障がいについて学び、我々はそういった人たちにどうすればよいのかを考える』

2年生は泣いている男の子に対して、皆が「わたしのせいじゃない」を責任逃れの言葉を発する『わたしのせいじゃない』

3年生は拉致被害者である横田めぐみさんについて、DVDを観ながら学ぶ『めぐみ』

の道徳を展開しました。

今日は全校で書き初め練習会に取り組みました。

学年全員が体育館に集まって、出された書き初めの題に取り組みます。1年生の題は「今年の夢」です。

2年生の題は「新しい時代」です。

3年生の題は「早春の青空」です。

先生も挑戦します。 「青空」だけ撮ってとリクエストがありました。

3年生は高校に進学すると、多くの場合、芸術が音楽・美術・書写の選択制になっていて、この書き初めがちゃんと筆を持つ最後になる人もいるかもしれませんね。

また、書写が得意な人は将来、高校の書道の先生になるという選択肢もありますよ。

大空学級で調理実習を行い、フルーツ寒天を作りました。一つ差し入れをいただきました。

甘さがちょうどよく、とてもおいしかったです。ごちそうさまでした。

今日は3年生が実力テストを受けました。

このテストの結果を受けて、主に公立高校の志願先を決定します。学校で5教科まとめてテストを受けるのはこれが最後です。次に受けるのは入試本番になりそうですね。

前回、11月22日に続き、順天堂大学の学生が講師となって、行う軽スポーツ体験、SPODIPの2回目が本校体育館で行われました。

今回は前回より参加者数が増え、24人の生徒が体験しました。

気をつけ、礼。お願いしまーす!

まずは準備体操から。

今日の最初の競技は「ヘルスバレー」です。90cmの、ラグビーボール状の柔らかいボールでバレーボールをします。まずは丸くなってパスをし合うラリーから始めます。

その後、チームに分かれてゲーム開始です。

後半は前回も行った、卓球のラケットでバドミントンのシャトルを打つ、バドポンのゲームで楽しみます。右下の写真、印旛中の先生も参加です。

参加生徒から、今日のSPODIPの反省を述べます。

順天堂大学の学生が、今日のSPDIPの反省を述べます。

ありがとうございました!

次は12月21日に順天堂大学で行う予定です。また、参加者は印旛中生のみとはしないようです。詳細が決まりましたら、スクリレや連絡メールでお知らせします。

今日は印西消防署の方を講師にお招きして、2年生が救急救命講習を受けました。

心臓マッサージは「骨が折れてしまうかもしれない」と怖がらずに、しっかり力をかけて押すことが大切です。

先生も体験します。

倒れている人がいたら、反応があるか確認です。なれけばマッサージを開始します。

近くの人に救急車要請とAEDを持ってくるように頼みます。AEDが届いたらパットを貼ります。

AEDのあとも心臓マッサージを続けます。

印西市内の学校のAEDは原則、体育館入り口にあります。また、各公共施設にありますし(印旛支所、ふれあいセンターいんばなど)、この近辺なら、ナリタヤさん、印旛医科器械歴史資料館、日本医科大学看護専門学校にあります。たまに、自動販売機についていることもありますね。

前回の制服プレゼンテーションを受けて、PTA役員、生徒会役員、学年主任の先生、若年層職員による、新たな選択肢として導入する制服の検討委員会を開きました。

生徒、PTA役員方々、先生方がサンプルを触ってみたり、実際に着用してみたりしました。

それぞれのメーカーの、デザイン、価格、着やすさ、素材、耐久性、洗濯のしやすさ、多様性などをそれぞれ検討していきました。

「税の標語」について、本校3年生が入賞し、うち1名は会長賞を受賞、2名は佳作を受賞しました。

本日、成田税務署にある「成田間税会」の会長様が来校し、校長室にて表彰を行いました。

応募総数は8000以上、そのうち会長賞は1名のみ、また2人は佳作でしたが、佳作も101名しか選ばれません。すごいですね。

この日は「税に関する作文」についても表彰がありました。

1A美術は、鉛筆でのデッサン画に入ります。まずは鉛筆の使い方や、鉛筆での濃淡の出し方、立体的に見える技法などを習いました。

1B英語、助動詞の使い方を学びます。「今日授業は何時間あるのか?」、「明日授業は何時間あるのか?」などと先生が英語で問いかけます。「明日」の場合は「will」を使います。もちろん、答えるのも英語です。

1C国語、日光の東照宮を題材にした、「言葉がつなぐ世界遺産」を学習しました。その発展として、世界中にある世界遺産を一つ選び、タブレットPCを使ってまとめます。まとまったところで、全体にプレゼンを行うようです。

2A「ガイアの知性」について、自分の考えをまとめます。「ガイアの知性」では、イルカやクジラ、シャチ、そして、象などがいかに知性が高く、また、その知性は人間が考える知性とは違うモノであることを読み取ります。

2B保健体育、ソフトボール、バッティングのテストです。トスを投げてもらってそれをバッティングしています。最近読んだ本で、「ボールは丸いのに、なぜバットも丸いのだろう。ラケットのように平面のほうが打ちやすいのに」と疑問が書いてありましたが、そういえばそうですね。そんな、打ちにくいバットでホームランを量産する大谷翔平選手はすごい!

2C、予餞会の群読に向けて、誰がどの表現を言うのか、代表者が司会をして決めていました。そろそろ卒業を意識する時期に入ってきたのですね。

3A保健体育、ソフトボール、ピッチャーから投げるのではなく、トスバッティングですが、ゲームをしていました。打ったら走りますし、三振アウトにもなります。

3B音楽、「正解」という合唱曲を、ピアノの周りに集まって練習しています。RADWIMPSの曲のようです。卒業でよく歌われる曲です。2Cの群読の割り振りといい、卒業を感じさせるようになってきました。

3C家庭科、印旛郡市技術・家庭科作品展で表彰・展示品された「幼児のおもちゃ」は3年生全員が作っています。今日はその発表会を行いました。左のおもちゃは福笑いです。いろんな顔や動物にすることができます。右は弁当箱です。中身は一つ一つぬいぐるみとして作っており、本物そっくりです。

大空学級、国語の問題に取り組んでいました。へんとつくりの読み方と、つくりだけの読み方が同じ漢字を5つ挙げます。急に言われるとなかなか思いつかないですね。

10月14日の印旛郡市新人卓球大会の結果を受け、卓球部の女子団体が、12月1日に、浦安市のバルドラール浦安アリーナにて、千葉県中学校新人卓球大会に出場しました。

1回戦目は君津市の八重原中と対戦して、見事勝利!2回戦目は柏市の逆井中と対戦し、大健闘でしたが、惜しくも敗れました。しかし、県大会に出場することが、まずすごいことなのに、そこで1勝するのは大変立派です。日頃の練習の成果が現れていますね。夏の総体でも県大会出場を目指しましょう。

同じ1日に、印旛郡市新人駅伝大会が佐倉市で行われ、男子が4位入賞、去年に引き続き、見事県大会出場を決めました。おめでとうございます!

11月30日、12月1日に、成田市中央公民館にて、印旛郡市技術・家庭科作品展が行われました。

1年生技術の木工作品です。優秀作品として3点、展示されました。

見事金賞です!

家庭科の作品、幼児のおもちゃです。優秀作品が3点展示されました。

まず、会場に入って一番真ん中に展示してありました。「中学校家庭科分野最優秀作品」を受賞しました。うさぎのぬいぐるみの、着せ替え各服とぬいぐるみのうさぎ自体も全部手作りです。幼児がこれをもらったら、とてもうれしいだろうなと思います。

左の作品は「県研究会長賞」を受賞しました。知育絵本です。すばらしいできですが、知育のアイディアもすごいです。

右の作品は金賞授業、魚のぬいぐるみになっていますが、口先にクリップがついていて、釣り遊びができます。もちろん、釣り竿を手作りですし、収納するカバンも作りました。

体育館裏の木の紅葉がずいぶん進んでいました。

校門脇のイチョウの黄葉もすばらしいです。外掃除の生徒が大変そうですが。

成田市役所で、千葉県小中学校体育連盟印旛支部から優秀選手の表彰式があり、本校は3名の選手が表彰されました。

1年男子100m、1年女子100m、共通女子100mHでそれぞれ千葉県で1番です。共通女子100mHは大会新記録です。すばらしい!3人ともまだ1、2年生ですから、来年度の活躍も期待できます。頑張ってください!

今日は全学級で道徳の授業がありました。

1年生の授業はローテーション道徳で、担任以外も道徳の授業を展開します。

1Aの道徳は「私に宇宙のプレゼント」です。「私」は生まれつき腎臓が一つしかなく、24歳のときから透析(機械による血液の循環)を始め、十年が経ちました。透析を受ける日々はつらいけれど、一人でも多くの人に健康のすばらしさを知ってもらうために、エアロビクスのインストラクターを目指し、何度も試験を受け、やっと合格します。「私」に腎臓提供の話が舞い込み、手術をします。「私」のおなかに宇宙が来てくれたのです。

私もかつて透析を受けながら、全力で教育活動に励んでいた先生を知っています。

タブレットPCを使い、意見を集約し共有して授業が進みます。

1B道徳、学年主任の先生の授業です。障がいについて学び、我々はそういった人たちにどうすればよいのかを考えます。

1C道徳、先週1Bでも展開した「いのちをいただく」です。1Cの担任の先生の授業です。

2年生の道徳は「モノづくりのまち、東大阪の会社見学」です。先日2年生は職場体験に出かけましたが、これは中学生が会社見学に訪れる話です。世界で使われている計器を作る会社、関東大震災のときに、東京の市電を守るために立ち上がった、電車線金具を扱う会社。そうえいば、ドラマにもなった小説「下町ロケット」は東京の下町の小さな企業がロケットの部品を作る話でした。

3年生もローテーション道徳です。

3Aの道徳は副担の先生の授業です。「サルも人も愛した写真家」です。かつてNHK for Schoolで「道徳ドキュメント」として放送された道徳です。青森県の下北半島に住む野生のサルに魅了され、この地に移り住んだ写真家、松岡史朗さんは、畑を荒らす悪いサルを駆除するために、サルを選ぶことを頼まれます。サルを愛する松岡さんは困ってしまいます。

タブレットPCに意見を書き、皆で共有して授業が進みます。

3Bの道徳は3Cの担任の先生が展開します。「ふきのとう」です。「私」は村の唯一の保健師で、村には医者はいません。静岡県の稲子地区の流感(インフルエンザ)対応は「私」の限界を超えてしまっています。村の保健師になった後悔が頭によぎったとき、芽吹いたふきのとうを見て杉浦先生を思い出しました。杉浦先生は貧しい人の味方で、車代を患者に負担させないために自転車で往診していました。ある日、雨の激しいなかをカッパに身を包んで出かけ、杉浦先生は肺炎になって亡くなってしまいます。寝込んだ先生の部屋の前にはふきのとうが出ていました。「私」は先生を思い出すと、孤独感も後悔心もきれいに消えてしまうのでした。

3BもタブレットPCを使って意見を共有しながら授業を進めます。

3Cの道徳は3Bの担任の先生が務めます。「カーテンの向こう」です。舞台はイスラエルの重症患者が入院する病院です。唯一の、窓の脇のベッドにはヤコブが寝ていて外の様子を皆に教えてくれます。しかしヤコブは窓の脇のベッドを絶対に譲ってくれません。「私」も窓の脇のベッドに行きたくて、ヤコブが死ねばいいと思ってしまいます。ヤコブが亡くなり、「私」が窓の脇のベッドに移ることになりました。窓の外を見た「私」は・・・・。

積極的に意見が交換された授業でした。

大空学級はNHK for Schoolの「昔話法廷」を観て考えます。「さるかに合戦」のようです。サルがカニに青柿を投げつけて殺してしまったことについて罪に問われ、裁判が行われます。

今日の「食に関する指導」は2年C組でした。

栄養士の先生、3日間ご指導くださりありがとうございました。

1年生の保護者対象の、家庭教育学級閉級式を行いました。

校長より、修了証を手渡しました。これまでご苦労様でした。

現在、令和8年度から導入予定の「第3の制服(新たに選択できる制服)」についての、業者のプレゼンテーションがありました。参加者は、学年主任、若年層職員代表者などの先生方と保護者代表としてPTA役員、生徒代表として生徒会本部役員です。

思いっきりこすって耐久性を確認します。

実際に着用して着心地を確認します。 先生も着てみます。

どの業者の制服もストレッチ性が高く、よく伸びて動きやすいようです。

デザイン、着やすさ、耐久性、洗濯のしやすさ、成長に合わせての修繕のしやすさ、価格など、さまざまな条件を考えて、検討していきます。

今日の「食に関する指導」は2年B組でした。

1A英語、助動詞について、童謡の覚え方の替え歌で覚えます。重要なところはノートを指さしながら歌います。

1B家庭科、調理実習。豚肉の特徴を知るため、豚肉に何の調味料をふらずに、フライパンで焼いてそのまま食べてみます。調味料がなくても十分おいしそうでした。

1C社会、アフリカ州。ケニアのナイロビについて写真を見比べてみます。ナイロビ市の全景は日本の首都圏と変わらないくらい、高層ビルが建ち並び、発展していますが、ナイロビ市内の生活環境の悪い地域は、かなりの貧困のように見えます。

2A国語、「短歌の味わい」です。現代の短歌が数首配られ、一部の言葉が空欄になっています。その空欄にふさわしい言葉は何か、班になって考えます。

2B技術、最初に育てているラディッシュの栽培記録をタブレットPCでつけます。全員の生育状況が一覧になって見られるようになっています。続けて3D CAD(キャド)で製図を行います。描いた製図は360°どの方向からも見られます。自分の描いた製図はその都度、先生に提出します。次の時間には3D CADで描いた製図のコンテストをするようです。

2C英語、まずは単語テストです。間違えたところは「キューピー3分クッキング」のテーマが流れている間、書いて覚えます。今日はハロウィーンのジャック・オー・ランタンについて書かれた英文を学びます。あのカボチャは通常食べません。英語の演習問題について、できあがった人は先生にチェックしてもらいます。

3A数学、「三平方の逆の定理」として学習しています。三角形の三辺それぞれの長さが示されていますが、それは直角三角形でしょうか?周りと話し合います。解けたら代表者が前に出て、黒板に解答を書いていきます。

3B理科、太陽の動きを調べるために、透明な半球系のボールを画用紙に貼り付けます。明日から時間ごとに太陽の位置をそのボールに書き込んでいきます。

3C保健体育、ソフトボールです。最初にバッティングのコツをつかむために、バレーボールを投げてもらってバットで打ちます。その後、ボールをソフトボールに戻してバッティングをします。

大空学級はイオン販売会の反省の掲示物と、数学の三角形の角度を求める問題に取り組んでいました。

2学期に入って、1年生の国語の授業で本のポップを作りました。現在、1年生の廊下に優秀作品が掲示してあります。ご紹介します。

ルイスキャロルの「鏡の国のアリス」 森鴎外「高瀬舟」かつて3年生の国語に載っていました。

「ハヤブサ消防団」ドラマ化されました。 「あの花が咲く丘で君とまた会えたら」

「いい人にだけいい人でいればいい」 「いつもの木曜日」木曜日にはココアをという本も書いています。

「かあちゃん取り扱い説明書」 「告白予行練習 乙女どもよ。」

「にげてさがして」 「ぼくのニセモノをつくるには」ヨシタケシンスケは人気です。

「笑い猫の5分間怪談」 「世界一素敵な宇宙の教室」

1年生の廊下のポップで気になる本があったら、手に取って読んでみてはどうでしょう?

2年A組が今日の朝の学活で、牧の原給食センターの栄養士の先生が、「食に関する指導」をしてくださいました。

みんなは朝食をちゃんと食べているでしょうか?印旛中生は朝食を採っている生徒の割合が多く、それも、1年生のときより2年生になってからのほうが、朝食を採っている割合が多い、とてもよい傾向の学校です。

朝食を採らないと、「体温や脈拍の上昇」、「体温の維持」、「エネルギー源の補給」、「便秘の予防」、「質の良い睡眠」に影響します。朝食をちゃんと食べないと睡眠にも影響するのですね。右のグラフは朝食の食べることの有無による体温上昇の違いをグラフにしています。明らかに違います。

左の表は、体力・運動能力調査による、朝食を摂取と運動合計点の関連についてです。毎日朝食を採る生徒と採らない生徒では、明らかに合計点が違います。右の写真は水泳選手の朝食の写真です。

アスリートの食事は、主食・主菜・副菜・乳製品・果物・汁物と、とてもバランスがよいです。毎日はなかなかこういう朝食がとれないかもしれませんが、うち、複数のものを採るように心がけましょう。

本日は、ありがとうございました。水曜日には2B、木曜日には2Cで「食に関する指導」を行う予定です。

大空学級が、千葉ニュータウンのイオンで販売会を行いました。

市内の中学校がお店を開きました。なかなか大盛況です。

支払いをしてもらうと、後方で商品を丁寧に包みます。お客さんには番号札を持ってもらいます。

包み終わったら、番号札で呼び出して商品を渡します。

コースターと中・小皿、ランプシェードを買いました。お皿とランプシェードは人気で、行ったときにはもう売り切れそうでした。ランプシェードと同じ形で起き上がりこぼしもありましたが、そちらは小学生に大人気でした。100均の店でライトを買い、ランプシェードの中に入れてみました。薄く黄色く光っているのがわかるでしょうか?枕元に置くのが楽しみです。

今日の下校時間後、順天堂大学の学生が講師となって、本校体育館にて「SPODIP」が行われました。

「SPODIP」は性別、障害の有無、運動・スポーツの経験などを問わず、誰もが運動やスポーツに親しみを築けるレクリエーション志向をを基本としたプログラムです。

今日は、本校から15名の生徒が参加し、バドポンとボッチャを楽しみました。

バドポンの様子です。バドミントンのシャトルを、卓球のラケットで打つ、バドミントンのような、羽根つきのような軽スポーツです。卓球のラケットですから、小さく、シャトルを捉えるのが難しそうですが、皆、上手に打ち返していました。

ボッチャです。投げられた白い球に、2つのチームに分かれてどちらがより近いかによって勝敗が決まります。相手の球にぶつけてとばすのもアリです。少し、カーリングに近いかもしれません。

体育館から音楽と、喚声が聞こえてきて、とても楽しそうでした。

次は12月5日(木)16:30~本校体育館です。申し込みなどは必要なく体育館に集まればOKです。参加資格は印旛中生であることです。今回参加した人もまた、そして、参加しなかった人もぜひ、5日は参加して楽しんでください。

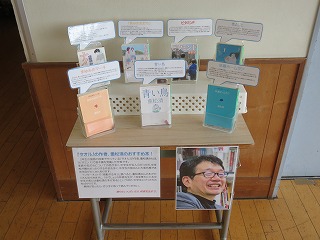

2階の中央廊下に「これは面白いぞ!」という本を並べてみました。定期テストも終わり、下校時刻も早いこの時期、読書にいそしむのはいかがでしょう?冬休みや年末年始のお供にもいいですよ。借りたい人は校長先生まで。

今日は全学年道徳の授業がありました。

1年生はローテーション道徳、各クラス、道徳の授業を展開する先生が替わります。

1Aの道徳は、1Bの担任の先生の授業です。他のクラスでも展開した「あるレジ打ちの女性」です。働くことの意義について考えます。資料は各自のタブレットPCに配られます。

1Bの道徳は、1Cの担任の先生の授業です。「いのちをいただく」という絵本を使っての授業です。坂本さんは牛を解体してお肉にする仕事をしています。その仕事場に「みいちゃん」という牛が運ばれてきます。我々が「いのちをいただく」ことの大切さを考えさせられる道徳です。最近のベストセラーに、「もうじきたべられるぼく」という絵本もありますね。

1Cの道徳は副担の先生の授業です。他のクラスでも展開した「もったいない」です。

2年生の道徳は「五万回切られた男」です。時代劇の名切られ役、福本清三さんの話です。切られ役は脇役中の脇役ですが、福本さんの切られっぷりは主役を引き立てます。切られ役といえども、福本さんはハリウッド映画の「ラスト・サムライ」にも出演していますし、見事な切られっぷりが話題となり、福本さんが主役の映画も作られています。

タブレットPCを使って、意見を共有しながら授業が進みます。

3年生の道徳もローテーション道徳です。

3Aの道徳は3Bの担任の先生が展開します。「カーテンの向こう」です。イスラエルの重い病気を抱え、死を待つ人が入院している病院の話です。部屋に唯一ある窓の横にはヤコブが寝ており、外の様子を皆に話してくれます。「私」は窓際のベッドに行きたい気持ちが強く、「ヤコブが死ねばいい」と思ってしまいます。

再現構成法という手法を使って授業が進みます。

3Bの道徳は3Aの担任の先生の授業です。他のクラスでも展開した、シンガーソングライター、miwaさんについての道徳です。

タブレットPCを使って意見を先生に提出し、皆で共有します。

3Cの道徳は、大空Bの担任の先生が展開します。拉致被害者、横田めぐみさんについて学びます。「めぐみ」というビデオを観ながら考えていきます。

大空学級はそれぞれの課題に取り組んでいます。右の写真は家庭科の幼児のおもちゃ作りのようです。パズルになっていて、組み立てていくとカンガルーになるようです。

今週から来週にかけて、3年生が三者面談の期間になっています。この面談を通して受験する私立高校は決定します。

早ければ、あと1ヶ月後には私立高校の出願になります。大切な3年間を過ごす学校です。三者面談を受けて、ご家庭でよく話し合い、受験する学校を決定してください。

1A理科、凸レンズに光を当てて、光の進み方の実験をしています。真ん中に当てるとまっすぐ進み、真ん中を外して当てると屈折します。国語の範囲になりますが、凹凸と凸凹は読み方が違います。凸も凹も記号ではありません。れっきとした漢字です。

1B社会

1C社会、1Bも1Cの社会も、ちょうど同じところを学んでいました。アフリカ州です。アフリカ州ではなぜ国際支援が必要か考えていました。

2A英語

2B理科、2Aの英語も2Bの理科も、ちょうど定期テストを返却したところでした。間違ったり、わからなかったりしたところを先生に質問したり、互いに教え合ったりしていました。

2C国語では、手紙の書き方を学んでいました。礼儀にかなった正しい手紙の書き方で、職場体験に行った事業所にお礼の手紙を書いています。

10月は夏日などもありましたが、

今日は真冬の寒さでした。秋らしい秋がなく、季節が移ろっていくように思います。2年生が印西市生き活き体験の2日目を迎えました。

「印旛図書館」リクエストのあった本を探しています。我々は「これが読みたい」とリクエストしますが、それを一冊一冊探してとっておいてくれるのですね、印旛図書館は印旛支所にありますが、とても落ち着いた雰囲気です。

「ふれあいセンターいんば児童館」昨日の「山ゆり保育園」に通園している園児より、さらに小さい子が、お母さんなどと遊びに来ていました。昨日は印旛中生も一緒に劇をしたようです。

「ナリタヤ」印旛地区の食卓を支えてくれているナリタヤさんです。かつて、コロナで職場体験ができなったときにも、店長さんが「職業人に学ぶ」の講師で来てくださいました。左は野菜の袋詰め、右は商品を並べています。

「おおたけ動物病院」診察の様子を見学させてもらっています。チワワの診察のようです。少し、年をとってしまっているようですが、飼い主に愛情たっぷりに育てられているようです。

「印西郵便局」千葉ニュータウン中央にある、本局。一番大きい郵便局です。

「洋服の青山」皆さんが将来、就職するときに、職種によっては就職したあともお世話になる店です。

「東横INN」印旛中の目の前のホテルです。印旛中でも泊まったことがある先生がいます。昨日はベッドメイキングなどを担当しましたが、このときは制服の着方を学びました。スカーフは何種類も巻き方があります。右の写真は巻き終わったあとです。カッコいいですね。

「美容室Bloom」それぞれ目の前にある人形の頭のヘアカットをやらせてもらいました。右の写真では髪の毛の編み込みをしています。

「東洋合成工業」いには野小の目の前の会社です。何度も横を通った人もいるのではないでしょうか。全体的に黄色なのは、部屋がそういう電灯で照らされているからです。革新的な技術を持っている会社です。写真で行っているのは、PCでデザインし、基盤の作り方を応用したネームプレートを作っているところです。かなりカッコよくできあがっていました。半導体などに興味がある人は、将来、東洋合成工業さんで働けるとよいかもしれません。

「フライング・ガーデン」牧の原にあるハンバーグレストランです。「爆弾ハンバーグ」で有名です。とてもおいしいですね。私も昼食はここでいただきました。

「スターバックスコーヒー」小学校用の給食センター、「コスモスキッチン」に近いスタバです。クリスマスブレンドの試飲をさせてもらいましたが、とてもおいしかったです。ラテを注文しましたが、印旛中生にきちんとした接客態度でサーブしてもらいました。

「千葉ニュータウン中央駅」駅員の制帽と印旛中の制服がとてもマッチして、多くの人は職場体験ではなく、駅員さんだと思っていたかもしれません。駅のブースからお客さんを見守るという、貴重な体験です。

「喜久屋書店」千葉ニュータウン中央のイオンにある本屋さんです。接客や本の並べることを学びましたが、国語の授業で作るPOPの作り方なども参考になったのではないでしょうか。

職場体験学習はキャリア教育の一環として行います。将来、今回経験した職種と同じような職業に就く生徒もいるでしょうし、全く違う業種につく生徒もいるでしょう。でも、今回の職場体験を通して、将来の職業や自分の生き方について考えることの手助けになれば、よいですね。

今日はよく晴れましたが、気温がぐんと下がりました。「寒い!」と感じさせる一日でした。

2年生が印西市生き活き体験(職場体験)に出かけました。

「北川モータース」オイル交換やヘッドライトのポリッシャーがけ、洗車などをやらせてもらいました。

「ジョイフル本田」

「クーロンヌ」ベーカリーです。実際にパンを作らせてもらったり、店頭にならべたり、トングを整理したり。パンを並べるときに「〇〇パンできました!」と大きな声でお客さんに知らせます。

「いには野小」

「平賀小」

「六合小」3つのどの小学校も児童に懐かれていました。小学生にとっては、中学生は大きいので大人と同じ。先生に見えるのかもしれませんね。

「ジョイフル本田ペットセンター」商品なのでお見せできませんが、かなりリアルなぬいぐるみに値札をつけているところです。本格的なので、動物好きの人は欲しがるかもしれませんね。

「山ゆり保育園」今日の給食はカレーライスです。おいしそうでした。保育園なので、行ったときにお昼寝タイムのクラスもありました。

「小澤製作所」金属を磨いています。小澤製作所には先日、2年生が技術の時間に使った3DのCADの、本格的なものがあるそうです。

「和田農園」サツマイモの収穫です。立派なサツマイモでした。

「マクドナルド」いつもは食べているほうですね。テーブルを拭いたり、注文された品を用意したり。調理場での作業もあり、「こんなふうに作っているのか」と次にお客として食べるときに勉強になりますね。

「本埜図書館」本埜のショッピングモールの裏手にあります。本が見やすく配置してあり、ベストセラーの本なども充実していました。

「印旛消防署」右の写真の位置は地上から20mくらい上の場所です。川や海で遭難した人を張ったロープにぶら下げて救助する訓練をしています。消防署の方はまるで滑車でもついているようにするすると引き寄せますが、実際はとても力が入ります。印旛消防署の方々は、そういった訓練のコンテストで千葉県で一番であり、全国大会にも出場しているそうです。

昨日はぽかぽか陽気、いわゆる「小春日和」でしたが、今週は寒くなるようです。気がつけば、印旛中の秋も深まりを見せていました。

自転車小屋横の柿の木は、紅葉し終わりかけで、ほとんど葉を落としています。校門脇のイチョウも陽当たりがよいせいか、他の場所や地区のイチョウよりも黄色になるのが早く、半分くらいは葉を落としています。

気がつけば、紅葉、落葉が進んでいる木が見られます。

16日には吹奏楽部が、松虫にある「いんば学舎」の収穫祭で演奏を行いました。

収穫祭の看板の文字の色と吹奏楽部員の来ているTシャツの色が同じで、「秋の収穫祭」という雰囲気にぴったりでした。

おなじみのサカナクションやMrs,GREEN APPLE、ルパン三世のテーマなどの曲に加え、今回は新曲、「サザエさん」を披露しました。オープニングやエンディングのテーマだけでなく、途中で挿入され、バックで流れている曲なども含まれており、まるで、サザエさん観ているような気持ちになります。

ソロを取る場面も多くありました。

アンコールはもちろん、「インバ DE サンバ」です。これを聴かなければ終われません。会場も大いに盛り上がりました。

次の日は、ふれあいプラザさかえでコンクールがあり、そちらの曲の練習も平行して行い、大変だったと思います。コンクールは金賞、銀賞×2、銅賞と優秀な成績を収めました。

今年は印旛中ができてから50年目。今日は印旛中学校創立50周年記念式典が行われました。

校歌斉唱

校長式辞 市長祝辞

教育長祝辞 PTA会長あいさつ

市長は本校25回目の卒業生、教育長は本校14代目の校長です。本校にかかわりがある人が多いですね。

記念品贈呈。記念品の目録を生徒代表が受け取りました。記念誌と記念Tシャツです。記念Tシャツは体育祭のころから、もう愛用していますね。

来賓の方には1回目の卒業生、30回目の卒業生、そして市長が25回目の卒業生、たまたまですが、ちょうど区切りのときの方がいらっしゃいました。中3のみなさんが、50回目の卒業生です。

記念式典のあとは、印西中出身のシンガーソングライター、大野靖之さんの50周年記念コンサートが行われました。

大野靖之さん、登場から会場は大盛り上がりです。印旛中のコンサートが1,122回目のコンサートだそうです。

あっという間の70分間。アンコールを含めてちょっとオーバーの80分間。でも聴いている私たちは長く聴けてうれしいです。

生徒代表、お礼の言葉と花束贈呈。

お礼の全校合唱「ほらね、」。心を込めて歌を響かせることができました。

中学3年の道徳の教科書に、「テーブルの卵焼き」という題で大野靖之さんが取り上げられています。

サインをもらえた生徒もいたようですね。ラッキーでした。

今日の1、2時間目は、1、2年生の定期テストの2日目でした。

皆、真剣に受けていました。これで定期テストは終わりますが、このあと、提出物を求められる教科が多いと思います。評価において、テスト以上に提出物を重視する教科もあります。期限を守って出せるようにしましょう。また、技能教科もテストをする教科もありますので、そちらもしっかり取り組みましょう。

5校時には、3年生が明日の創立50周年式典の準備をしてくれました。

下校前には全校で体育館に集まり、明日の式典で歌う校歌と「ほらね、」の合唱練習をしました。「ほらね、」は明日の記念公演でコンサートをしてくださる大野靖之さんに届けます。大野さんが喜んでくれるといいですね。

先日、3年生が定期テストを受けましたが、今日は1、2年生の定期テストです。

皆、真剣にテストを受けていました。明日、あと2教科残っています。人事を尽くして天命を待つ。テストの結果が「天命」だと大げさですが、今日のうちに「やれることはやった」の状況にしておきましょう。

なお、明日の放課後はテストの採点を優先させていただきますので、テストのない教科や、すでに採点が終わっている教科の顧問の部活動のみの実施になりますので、ご了承ください。

1、2年生の下校後は、3年生全員が、全先生方から面接練習をしてもらいました。2ヶ月後の今ごろ、私立の面接を受ける生徒もたくさんいますね。

3年生が美術の時間に取り組んでいた「スクラッチアート」の優秀作品の写真が2階の中央廊下に展示中です。いくつかご紹介します。

黒い皿を削って、白い部分を露出させ絵画にしていきます。とても根気のいる緻密な丁寧な作業です。白と黒しかないにもかかわらず、まるで濃淡があるかのように表現している作品もあります。

9日、女子バレーボール部は10月13日の印旛郡市新人体育大会の結果を受け、茂原市市民体育館で行われた、千葉県新人体育大会バレーボール大会に出場しました。

ゲームを盛り上げた、印旛中応援団

1回戦目は市原市の千種中と対戦、2セット先取し、見事勝利!2回戦目はクラブチームのF.Fortuna、こちらは残念ながら敗れましたが、そう簡単には勝たせず、強豪校をかなり苦しめました。日頃の練習の成果が発揮された県大会となりました。ちなみに、F.Fortunaは勝ち進み、この県大会で準優勝の成績を収めました。来年度もこのチームで県大会に行けるチャンスが2回あります。地道に練習に励み、2回とも県大会出場を目指しましょう!

10日に野球部はコスモスカップに出場し、1回戦目、白井中に勝利!2回戦目は木刈中に惜敗しました。頑張りました。

2年生の技術の授業は製図に入りました。例年、紙に製図をしているのですが、今回は「日本マイクロシステム」という会社から講師をお招きし、CAD(キャド)という製図アプリを使っての製図に挑戦してみます。2年C組の授業を紹介します。

まずはCADの使い方の説明があります。その後、実際に各自のタブレットPCで製図に取り掛かります。

CADで製図したものは3Dで360°、どの方向からも見られます。タブレットPCはタッチパネルなので、指で操作できます。

前のモニタに映ったものと同じものを製図して仕上げます。

でき上がったかな?

今日は立冬です。今日から暦の上では冬となります。最近は肌寒い日が増えましたが、10月中は「夏日」が何日かあり、この三連休も西日本では夏日の日もあるなど、なかなか今日から冬と言われてもピンときません。

昨日の雪で富士山が初冠雪がニュースになりましたが、観測史上一番遅い初冠雪だそうです。

今日は千葉県警察本部北総地区少年センターの主任少年補導専門員の方を講師としてお招きし、全校生徒に対象に防犯教室を行いました。

今日は薬物乱用の話を伺いました。みだりに使う「濫用」ではなく、「乱用」ですので、1回の使用でも「乱用」です。

発泡スチロールで作った人形にシンナーをかけると、瞬く間に溶けてしまいます。発泡スチロールと似ている体の部分は脳です。シンナーを使うと、脳が縮んでしまいます。

違法薬物はカラフルだったり、お菓子のようだったり、キャラクターが印刷されていたりしてなんだかとっつきやすいもののように見えますが、1回でも使用すると大変なことになります。パッケージに包まれていないお菓子のようなものを手渡されることがあったら、「怪しい」と感じることが大切です。

合法な薬物でも大量に摂取する「オーバードーズ」などは大変危険です。命にかかわることもあります。

生徒代表、お礼の言葉。今日はありがとうございました。

本日は、順天堂大学の先生と大学院生が来校し、3年生にパラスポーツについて指導をしていただきました。今日体験するパラスポーツは「ゴールボール」です。

順天堂大学の先生から、まず、共生社会について教えてもらいます。その後、ゴールボールの説明をしました。右の写真はただ寝っ転がっているわけではありません。ゴールボールはボールが見えない状況でゲームしますので、ボールをキャッチできる確率が高い格好です。

完全に真っ暗になるゴーグルを装着します。その後、2人組になるように指示がありましたが、見えない状況なので、声や手探りで近くの相手を探します。

じゃんけんをしてみます。何を出したか、声や手触りで形を判断して確認します。右の写真は、ゴーグルをつけていない人を信用して、その指示で歩きます。

ゴーグルをつけたまま、4~5人組でボールを回します。ボールの中には鈴が入っています。どこに投げたらよいかわからないので、声や音を出して投げてもらう方向をアピールし、いつなげたかわからないので、「いくよ」などと声をかけて投げます。

実際にゴールボールを体験します。守備位置には白いテープが貼ってありますが、テープのなかにたこ糸が入っているので、触覚でわかります。投げられたボールを後ろにそらないように、鈴の音を頼りに守ります。

最後に今日のゴールボールでどんな感覚を使ったか確認です。聴覚と触覚ですね。

先生、ありがとうございました。

3年生は先日、定期テストがありましたが、今日は実力テストです。この実力テストと、定期テストの結果はこのあと行われる三者面談で受験校を決定していく判断材料になります。

3年生、皆、真剣に受けていました。

10月2日に行われた

印旛郡市中学校総合体育大会駅伝大会、第3位の結果を受けて、陸上競技部が11月2日に柏の葉公園で行わわれた、千葉県中学校総合体育大会駅伝大会に出場しました。

小雨のそぼ降る悪天候でしたが、駅伝メンバーは力走しました。3年生で出場した選手は、これが中学校最後の大会になりますね。ご苦労様でした。

今日は全学年で道徳の授業がありました。

1年生の道徳は、ローテーション道徳として、指導者が週ごとにクラスを回ります。1Aの道徳は、副担任の先生の授業で、「もったいない」という資料で展開します。日本人にとっての「もったいない」の心を考えます。傘、着物などは直して使います。最近は見かけませんが、鉛筆ホルダーで最後まで鉛筆を使い切る気持ちもありました。ノーベル平和賞を受賞した、ケニアのワンガリ・マータイさんは日本の「もったいない」という言葉に感銘を受けました。

1Bの道徳は学年主任の先生の授業です。もし、ドラえもんの電池が切れてしまって、交換したらリセットされてしまい、これまでの記憶がなくなるとしたらどうするか考えます。替えるべきか、替えないべきか。このまま動かないのも困りますし、入れ替えて赤の他人状態になるのも困ります。

1Cの道徳は、1Bの担任の先生の授業です。「あるレジ打ちの女性」、勤労の大切さについて考えます。何をしても続かず、すぐにやめてしまう女性、その女性の就職先に紹介されたのが、スーパーのレジ打ちです。その仕事も辞めてしまおうかと考えましたが、思い直し、レジ打ちを極めてみようと思います。レジ打ちが速くなると、お客さんの様子がよく見え、会話も増えていきます。ある日、忙しいなと思って顔を上げると、自分のレジには・・・・仕事の大切さ、面白さを考える道徳です。資料などはタブレットPC上に配付されます。

2年生の道徳は「夜の果物屋」です。少女は合唱部に所属しており、コンクールが近く、毎日暗くなるまで練習をしています。電車通学なので、家に着くころは真っ暗です。帰り道、コンクールで歌う歌を口ずさみながら歩いていると、果物屋が遅くまでやっており、その明かりで安心させられます。コンクールも終わったある日、友だちの入院のお見舞いに果物を買おうと、例の果物屋に立ち寄ると、中からコンクールで歌っていた歌が聞こえてきます。果物屋の主人は、若い娘さんが暗い夜道を帰るのは心細いだろうと、少女が通り過ぎるまで、毎晩、店を開けていたのでした。

タブレットPC上のカードに自分の意見を記入して提出し、意見を共有しながら進めます。

3Aの道徳は3Bの担任の先生の道徳、「足袋の季節」です。3年生も1年生同様、ローテーション道徳で。他のクラスでも展開しました。北海道の小樽が舞台です。主人公は貧しく、足袋を買う金もありません。ある日、大福餅のお使いを頼まれ、十銭しか渡さなかったのに、「五十銭だったね」という言葉に、「四十銭で足袋が買える」と考え、うなずいてしまいます。おばあさんは「ふんばりなさいよ」とおつりを渡してくれます。その後、逓信(郵便)講習所の試験に合格し、月給をもらうと、いそいでおばあさんを訪れますが、おばあさんはすでに亡くなっていたのでした。タブレットPCで意見を共有しながら考えます。

3Bの道徳は3Cの担任の先生の授業です。「ひび割れた壺」です。これも他のクラスでも展開しました。ひび割れた壺は水をくんで運ぶときに、水が漏れ、家に着くまでに半分になってしまうので、自分を恥じていました。しかし、水くみ人はひび割れた壺に言います。「道ばたに咲いている花を見てごらん」。ひび割れた壺から漏れた水で、道ばたには美しい花が咲いているのでした。タブレットPCを使って意見を共有します。

3Cの道徳は3Aの担任の先生が展開します。シンガーソングライターmiwaさんについての道徳です。miwaさんは高校のころからシンガーソングライターになるために努力しますが、学校は芸能活動を認めておらず、勉学と両立しながら努力し、,メジャーデビューを果たします。3Cの道徳もタブレットPCを使用します。

大空学級はいろいろな気持ちを言葉で表していきます。

本校といには野小合同PTAバレーボールチームは、6月30日に行われた印旛郡市PTAバレーボール大会にて準優勝という結果を受けて、我孫子市民体育館で行われた千葉県PTAバレーボール大会に出場しました。

出場チームは千葉県内各地区の代表チーム、16チームです。

印旛中・いには野小合同チームの対戦相手は、習志野・八千代地区の代表、習志野四中学区合同チームです。1セット目は大きく離されることはなかったものの、惜敗し落とします。2セット目、習志野四中学区がリードしていましたが、印旛・いには野チームが追いつき、相手が点を入れるとまた追いつきを繰り返します。最後には印旛・いには野チームが逆転し、2セット目を取ります。3セット目は15点先取の試合です。点差はつかなかったものの、残念ながら落とし、1-2で惜敗です。

バレーボールは「つなぐ」ことが大切ですが、さすが県大会出場の両チーム、ミスが少なく、どんどんつながります。相手チームの鋭いスパイクをよく拾うので、感心しましたが、相手チームも、印旛中・いには野小チームの渾身のスパイクをよく拾います。レベルが高く、手に汗握る展開の試合でした。

新年度始まって練習を積み、6月中旬の市P練大会、6月終わりの郡市P練大会、そして本日の県PTA大会と、半年かけて取り組んできました。本当にご苦労様でした。

本日は本校で、印西市教育研究会中学校授業研修会、いわゆる研究授業が行われ、印西市内のたくさんの先生方が参観に訪れました。

今回の授業研修会は、リーディングDXの公開を兼ねているので、ICTを使用した授業が目立ちました。

1A美術、「紙粘土で好きなくだものを作ってみよう」です。前回、野菜・くだものの模型をさわって、その形の面白さを感じました。今日は紙粘土が配られ、実際に作り始めます。今の紙粘土はずいぶん伸びます。おもちやジェラートのように見えます。

2A社会、東北地方の伝統工芸品について、班ごとにタブレットPCを使ってレポートにまとめます。レポートというよりも、観光協会のパンフレットのようなすばらしい出来になっています。文章についてはAIを活用し、作ってみますが、それが自分たちの伝えたいことと合っているかどうか、確認し、修正します。

2B道徳、「違反摘発」という題材で考えます。焦るあまり、スピード違反で捕まり、父親の臨終に間に合わなかった投書と、病院に急ぐ車にはねられ、叔母を亡くした投書を比べます。タブレットPCを使い、考えに合わせて色別のカードに書いて、PC上から先生に提出し、意見を共有して考えを深めていきます。

2C数学、「平行と合同」。平行線の間にある角について、その角度を求めます。タブレットPCに配付された平行線や角は、PC上で動かしたり、直線を足したりすることができます。PC上でいろいろと試しながら、周りの友だちと相談して角の求め方のアイディアを出し合います。

3B国語、おくのほそ道の「平泉」です。奥州藤原氏がかつて栄え、源義経の終焉の地である平泉。芭蕉が訪れたときには、野や山、田畑ばかりです。芭蕉は涙を流すのですが、なぜ涙を流したのでしょう。周りと話し合い、意見をまとめ、タブレットPCで先生に提出し、共有してさらに考えを深めます。

大空学級、大空学級は初任の先生方の研修も兼ねていたので、教室に入りきらないくらいたくさんの先生が参観していました。「地域の食文化~千葉県の郷土料理~」です。各自がタブレットPCを使い、「ロイロノート」というアプリを使用してまとめ、それをモニタに映しながら発表します。

生徒の下校後は、授業をした先生と参観した先生が、今日の授業について話し合います。最後には教育委員会の先生からご指導がありました。

三者面談を見越して、3年生が一足早く定期テストを行いました。

3年生は、実力テストはまだ残っていますが、定期テストはこれで最後です。今日は中学校最後の定期テストでした。3学期は定期テストではなく、みなさんにとって重要な入学試験を受けます。

1A保健体育、ソフトボールです。Tバッティングで、バッティングのテストをしていました。半分のメンバーはもう一つのフィールドでTバッティングによるゲームをしています。

1B美術、子ども県展に出品する作品を描いています。今日で仕上げです。

1C音楽、日本の古い童謡、山田耕筰作曲の「赤とんぼ」を歌います。耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか。この曲はファとシ以外の音階で作った、いわゆる「ヨナ抜き」で作曲されています。日本の曲はヨナ抜きが多いです。実はロックのエレキギターのアドリブも、「ヨナ抜き」と同じ音階のペンタトニックで弾かれていることが多いです。

2A社会、地理、東北地方の工芸品について調べ、レポートにまとめます。調べたことを基にAlに文章を考えさせる取組も行いました。できあがった文章は確認して、自分なりに修正を加えます。

2B英語、「that」を使った文について学びます。show+人+that、tell+人+that、teach+人+that・・・。本文は、アヤが職場体験に出かけたことでした。みなさんも来月に行きますね。アヤは本屋で職場体験をし、有意義な時間を過ごしましたが、本屋さんになる気はないそうです。英語が好きなので、英語に関する職業に就きたいようです。

2C数学、星型の角の合計は何度でしょうか?周りと話し合います。星の図形が各自のタブレットPCに配られ、部分的に色を変えたり、三角形に分けたりして角の合計の出し方を考えます。

大空学級は国語の問題に取り組んでいました。

今年度、本校はリーディングDXの指定校になっています。そこで、10月30日(金)に本校で行われる印西市教育研究会授業研修会においての授業公開をリーディングDXの授業公開に兼ねさせていただきます。

授業展開 13:50~14:40

研究協議 15:00~16:20

会 場 印西市立印旛中学校 TEL0476-98-0711

展開教科・学年 特別支援(家庭科)、2年社会科、2年道徳、2年数学

3年保健体育、3年国語

※・以上の教科は、当日の授業展開にて、タブレットPC等の

ICT機器を使用して行います。

・当日は美術も授業を展開しますが、粘土での造形を行うため、

ICT機器の利用は計画しておりません。

参観希望・お問い合わせ等は印旛中学校 教頭までお願いします。

参観等は、原則教諭・講師等の教育関係者を対象としております。

26日に、七次台中学校にて、ブロックの1年生野球大会が行われました。

印旛中は、南山中・白井中との合同チームで、対戦相手は七次台中です。印旛中は4名の1年生部員が参加しました。七次台中に得点を許しましたが、最後、印旛中選手の続けての打席で、得点し一矢報いました。しかし、1年生大会は時間で切るので終了。惜しくも敗れました。この試合がデビュー戦の1年生選手もいたようです。しっかり練習をして、また、試合での経験を積んでいきましょう。

女子バレーボール部は、ブロック新人バレーボール大会に出場しました。1日目、26日は、小林中会場です。印旛中はシード権を獲得しました。原山中と対戦し勝利、Aトーナメント1位で通過です。次の日、27日は会場を西の原中に移して決勝トーナメントに出場です。決勝トーナメントでもシードをもらった印旛中は、勝ち上がってきた 木刈中に勝利、続けての決勝戦、西の原中と対戦して見事優勝です。今回、全ゲーム1セットも落とさず優勝です。郡新人戦の3位に続き、力をつけてきたことがわかります。県新人での活躍も期待できます。

27日には、吹奏楽部が毎年恒例、「いには野まつり」で演奏を披露しました。おなじみ、サカナクションやルパン三世のテーマ、Mrs. GREEN APPLE、最近大はやりのこっちのけんとの曲を演奏し、大盛り上がりでした。最後のアンコールは、これを聴かなければ終われない「インバ デ サンバ」です。

吹奏楽部は、25日(金)のさわやかハートフルコンサートで、クラシカルな曲、「センチュリア」を演奏したばかりです。今回は誰もが聞きなじみのある人気曲を選んで演奏、おそらく、練習が大変だったと思います。

今回の演奏後には、芸人さんに何人かの部員が(捕まって!?)インタビューを受けていました。

本日、印西市の文化ホールで行われた「さわやかハートフルコンサート(印西市小中音楽会)」に合唱コンクールの最優秀賞クラス3年B組と、吹奏楽部が参加しました。

合唱コンクールで最優秀賞を受賞した3年B組は、コンクールでも歌った「響き合う命」を歌いました。コンクール後の2週間で、またさらにこんなに上手になるんだと驚かされる合唱でした。また、文化ホールは歌声がよく響き、聴いていて「気持ちよい」と感じさせられる合唱でした。

ハートルフルコンサートの午前の「トリ」を務めたのは印旛中学校吹奏楽部でした。演奏曲は「センチュリア」です。前回、吹奏楽部が演奏を披露したのは、8月終わりのBIG HOPでした。そのときはまだ3年生も参加していたので、1、2年だけのデビュー演奏は、この、さわやかハートフルコンサートになります。印旛中吹奏楽の前は、原小学校音楽部がステージいっぱいのメンバーで、迫力のある演奏を披露しましたが、さすが中学生、それよりもずいぶん少ない人数でも、ひけの取らない迫力でした。

あさって、26日(日)に、萩原公園で行われる「いには野祭」で、10:00~演奏を披露します。お時間のある方はぜひ、見に来てください。

1A国語、古典「竹取物語」です。終盤に入りました。かぐや姫が地球に来たのは月で罪を犯したから。ちょっと懲役のようです。その罪が許されたので月に帰ります。かぐや姫はどんな罪を犯したのでしょうか?皆で想像して考えます。

1B理科、再結晶について考えます。温めて溶質を溶かし、冷まして再結晶させて取り出します。冷ますだけでしょうか?溶質によっては加熱して水分を蒸発させて取り出すこともあります。

1C英語、「~している」「~ing」について学びます。テンポ良く、「~ing」を使った文を、皆で訳していきます。皆、手を前に出していますが、「on the wall」を表現しています。

2A道徳、2Bの担任の先生の授業です。「違反摘発」です。2つの投書から考えます。父の危篤の連絡を受け、「息があるうちにせめてひと目」と車を走らせ、制限速度をオーバーして取り締まられたばかりに、臨終に間に合わなかった投書。もう一つは叔母が、病院に急いでいる人の車にはねれられて亡くなた投書。みなさんは、それぞれの投書についてどう考えますか?

2B国語、『論語』についてです。2500年前の言行録ですが、今の時代にも共感し、通用するものばかりです。授業の終わりのほうに。自分が気に入った『論語』のなかの言葉と、それについて考えたことを書くワークシートが配られました。私は「己の欲せざること、人に施すことなかれ」です。あたりまえのことですが難しいです。皆がこれを守れば、いじめはなくなります。

2C理科、電流計の使い方を学びます。電流計に豆電球や手回しのダイナモをつけて電流を流し、計測してみます。手回しのダイナモは、自転車の電灯と同じ構造ですが、最近はLEDが多いので、あの、タイヤにこすれて「ビー」と音が出るダイナモの感じはわからないかもしれませんね。

3A美術、子ども県展に出品する作品を仕上げています。右はお笑い芸人たちをスケッチしていました。とてもよく描けていて、それぞれ誰か、すぐわかります。

3B社会、印西市について考えます。「自然環境や公園などが整っている」、「将来の発展が期待できる」、「買い物などの日常生活が便利」・・・買い物について、どこでするか、聞いてみると「ナリタヤ」などはすぐに出ましたが、「タイヨー」、「トライアル」なども挙がりました。印西市ではありませんが、平賀地区辺りからは行きやすい店ですね。

3C保健体育、ソフトボールのバッティング練習です。ウレタンの棒をプラスティック・バットで打ちます。じょうずにヒットすると、「パンッ」という音が響き渡ります。遠くから聞いていると、まるで、猟銃で撃ったような音に聞こえます。

大空学級、英語。ALTがピカチュウのイラストを教室のどこかに隠します。ALTの「go straight」、「turn left」、「turn right」、「back」などの指示で隠してある場所に向かい、ピカチュウを探し当てます。

1A、保健体育は、ソフトボール、バッティングのテストです。コーンの上にボールを置いて打つ、Tバッティングの要領でテストが行われます。半分のメンバーはもう一つのフィールドでTボールのゲームを行っていました。

1B、家庭科、後期に入ったので、技術から家庭科に替わりました。最初はガイダンスです。その後、自立度チェックを行いました。「5つの栄養素とその働きがわかる」、「衣類の表示を読み取ることができる」など、チェックのなかにはけっこう高度なものもありました。

1C美術、子ども県展に出品する作品を仕上げています。とても上手な生徒が多く、県展でも入選できるのではないかと期待が持てます。

2A社会、地理、東北地方です。東北地方の特産品についてタブレットPCで調べ、それをまた、タブレットPCでレポートとしてまとめています。

2B英語、ALTとのインタビューです。雑談的な会話ですが、しっかり英会話になっていました。

2C数学、多角形の内角・外角の性質を利用して、さまざまな角度を求めます。演習について先生が個別に教えてくれるだけでなく、解き終わった生徒もまだ解けていない生徒のところにアドバイスにいきます。

3A音楽、合唱曲「サクラ」のパート練習をしています。この曲は「三日月」で有名な絢香さんの曲で、卒業に関する曲です。卒業の曲を練習し始めるのは、少しせつない気がしますね。

3B社会、単元テストです。単元テストは紙ではなく、タブレットPC上で行います。

3C数学、関数y=aX2の問題を解いていきます。2年生の数学と同じように、先生が個別に教えてくれますし、周りの友だちと教え合い学習もしています。

大空学級、左の写真は数学の問題を解いているところです。右は書写の授業、毛筆で「栄光」という文字を書いています。

芸術部が素焼きで埴輪を作り、中央廊下に展示してあります。ユニークなデザインですが、確かに埴輪です。目と口が穴になって、右手と左手が上下になっている埴輪が目立ちますが、「埴輪」というとそのイメージが強いようですね。とても上手にできています。

1A美術、粘土で野菜を作ります。まずは模型の野菜を選んで、その形を手で確かめます。余裕があったら、家庭で自分が粘土で作りたい野菜の本物を触ってみるとよいかもしれません。

1B社会、地理、ヨーロッパ州です。ヨーロッパはEUに加盟している国が多く、「ユーロ」という共通の貨幣が使えます。ギリシャやローマ、地理だけではなく歴史でもヨーロッパはひんぱんに出てきますよ。

1C音楽、鑑賞「魔王」です。普通はクラッシックを聴くとリラックスできそうですが、「魔王」は怖いです。ピアノと歌唱のみですが、坊やに迫り来る魔王がしっかり表現されています。今回、日本語の歌詞ですが、ドイツ語でもちゃんと伝わります。シューベルトが「魔王」を作曲したのは18才のとき、すごい才能です。

2A理科、前回行った実験の考察です。「刺激と反応」についてです。友だちに30cmものさしを落としてもらい、それをつかみます。何センチのところでつかめたか平均値を出します。実験の様子は動画で記録もしてあります。

2B国語、論語について学びます。まずは漢文の基本の確認。去年やったことを確認します。「故事成語」についてやりましたね。一、二、レなどの返り点についても復習です。漢字で考えると難しいように思いますが、漢字がすごろくのコマ、返り点がコマに書いてある指示だと思うと、けっこう簡単に、書き下し文にできますよ。

2C音楽、「シエラザード」を鑑賞します。「シエラザード」て何かと思ったら、「千夜一夜物語」いわゆるアラジンの話を語った人の名前だそうです。

3A保健体育、サッカーのテストが終わり、「ソフトボール」に入ります。まずはキャッチボールから。みんな、投げるのも捕るのもけっこう上手です。

3B家庭科、幼児のおもちゃ作りです。昨年まではパターンが決まっていて、そのなかから制作するものを選んだのですが、今年は自由な発想で作るので、生徒それぞれのアイディアが光ります。右の写真はなんだか壮大な作品ができあがりそうです。

3C国語、古典「おくのほそ道」に入りました。「おくのほそ道」は紀行文、いわいゆる旅行記です。パトロンがいて、その人が旅費を出してくれます。今回は「曽良」さんです。二人で出かけます。描かれた絵だと、けっこう、おじいさんに見えますが、「おくのほそ道」の旅は46歳のときです。芭蕉の出身は忍者で有名な伊賀上野、実は芭蕉も徳川家に頼まれて、隠密(スパイ)のために旅をしていたのではないかという説もあります。46歳は当時としては高齢で、その割には行程が早く、かなりの健脚だったのではということもそう思われる理由となっています。

剣道部は先週、14日に印旛郡市新人体育大会の個人戦が行われましたが、この土日、19日、20日には、酒々井中にて男女の団体戦が行われました。

19日は女子の団体戦です。初戦は対 西志津中に勝利、続く2回戦目は 対富里中に勝利です。いよいよ3回戦、準々決勝は2番シード志津中との対戦でした。この試合は惜しくも敗れましたが、ベスト8、敢闘賞入賞という立派な成績を残しました。

20日は男子の団体戦です。男子は2名での出場となったので、人数の関係上、残念ながら勝ちは望めず、相手の胸を借りる試合となりました。対戦相手は四街道西中、健闘しました。

19日、卓球部は先週、団体戦でしたが、この日は個人戦が行われました。女子は団体で県新人出場を決めましたが、個人戦でも2年生女子2名が、県新人出場枠を得ました。また、1年生男子1名が、1年生トーナメントでベスト8に入りました。

同じ19日、ソフトテニス部の1ペアが県新人に出場し、2回戦への出場はならなかったものの、健闘しました。県大会への出場はよい経験になったのではないでしょうか。これからの活躍も期待します。

今日は全校で道徳の授業がありました。

1年生の道徳は「Xさんからの手紙」です。ランダムに配られた封筒には、級友の名前が書いてあります。その級友のよいところを探し、手紙をしたためます。最後には封筒に書いてある名前の本人に届きます。温かい手紙ですね。

2Aの道徳は「譲る気持ちはあるのに」です。2つの話が載っています。通学電車の中で、中学生の真が席に座っていると、マタニティマークを付けたおなかの大きな女性がのってきた。真は「席を譲ろうかな」という気持ちはあったが、どうしても声をかけられなかった。もう一つの話。「私」が電車で座っていると、おなかの大きな妊婦が乗ってきた。高齢のご夫婦が「どうぞ座ってください」と声をかけた。「私」はとっさに「私が譲りますから、どうぞ」と立ち上がろうとすると、左隣の若者が「僕が譲りますから座ってください」と立った。みんなにこにこしていた。

タブレットPCを使って意見を共有し、班ごとに話し合いながら授業は進みます。

2Cの道徳「怒りの救出活動」です。副担任の先生が道徳の授業を進めます。北アルプスの穂高連峰で滑落・遭難の連絡が入り、山岳救助隊と山岳警備隊は救助に駆けつけました。一人の遺体を発見したけれど、もう一人の遭難者が発見できません。日も暮れ、「そろそろ引き揚げよう」と声がかかりましたが、一人の隊員が「もう一度だけ捜してみる」と捜索を続け、やっと血まみれになって生きていた遭難者を発見しました。その後、遭難者は回復しましたが、貸した着替えが返ってきません。催促したところ、何ヶ月かあとに、お礼の言葉もなく、洗濯もせず、血まみれ泥まみれの着替えが送り届けられました。

2Cの道徳もタブレットPCを使って意見を共有しながら進めます。

3Aの道徳は「ひび割れ壺」です。3Cの担任の先生が授業を展開します。インドのある水くみ人は2つの壺をもっており、それを天秤棒の前後につけて水を運んでいました。片方の壺はひびが入っており、運び終わりまでに水が半分漏れてしまい、それを壺は恥じていました。水くみ人はひびが入った壺に「道ばたに咲いているきれいな花を見てごらん」と言います。水を運んでいく途中にひびが入った壺が水をまき続けた花はきれいに咲き、その花でご主人様の食卓が飾られているのでした。

3Bの道徳は「サルも人も愛した写真家」です。副担任の先生が授業を行います。青森県、下北半島で、野生のサルが畑を荒し、農家の人たちが困っています。しかし、全てのサルが悪いわけではありません。特定のサルが悪さをします。下北半島のサルに魅せられ、移住してきた写真家、松岡史朗さんはサル一匹一匹を把握しているので、悪いサルを選ぶ手伝いを頼まれます。サルを愛する松岡さん、どんな決断をするのでしょうか?

3Bの道徳もタブレットPCを使って意見を共有し、考えます。

3Cの道徳は「足袋の季節」、3Bの担任の先生が授業を進めます。「私」は小学校を卒業すると、郵便局で働いていましたが、貧しく、冬になっても足袋を買うお金がありませんでした。郵便局があるのは北海道の小樽、とても寒いところです。ある日、「私」は上役からのおつかいで、露天の店に大福餅を買いにいきました。売ってくれたおばあさんはおつりを間違え、多く渡してくれます。「私」は気づきましたが、「その金があれば足袋が買える」と思い、言い出せませんでした。その後、試験に合格し、逓信(郵便)の札幌局に配属され、月給をもらうと小樽のあのおばあさんに会いに行きますが、おばあさんはすでに亡くなっていました。自分にむしょうに腹が立ち、泣けて泣けてどうしようもありませんでした。おばあさんがおつりを渡してくれたときに言った「ふんばりなさいよ」という言葉を支えに、くじけずにやってきたのでした。

3CもタブレットPCを使い、意見を共有します。

大空学級は「言われたら嫌になる言葉」について考えます。例えば「コーンはまずい!」と皆に言うと、コーンが好きな人にはどう感じるでしょうか?

2B国語、古典、「徒然草」に入ります。作者の兼好法師は「吉田兼好」とも呼ばれますが、「吉田神社の兼好法師」なので、吉田は名字ではありません。「卜部」さんです。兼好は「けんこう」なのか、「かねよし」なのかもはっきりわかっていません。「徒然」は「ヒマ」、「草」は「本」なので、直訳すると「ヒマ本」になります。ちなみに、枕草子は「枕」は「メモ、雑記」、「草子」は「本」なので、直訳すると、「メモ帳・雑記帳」になります。

今日は創立50周年記念の航空写真撮影がありました。一昔前はセスナを飛ばして航空写真を撮ったものですが、昨今はドローンで撮影するので、航空写真と言うよりも、空中写真といったほうが正しいかもしれません。

各クラスの指定した場所に立ちます。

赤と青の紙を渡され、撮影時には前に持ったり、掲げたりします。

「5」と 「0」と

「th」のようです。「h」は先生方が主に入ります。

このドローンで撮影です。全員のカウントダウンで空に舞い上がります

頭の上に赤と青の紙を掲げた写真も撮ります。きっとドローンからはきれいに見えているのでしょう。

最後には全校での集合写真を撮ります。全校での集合写真は体育祭以来2回目ですね。

今日の5、6校時に、3年生と3年生の保護者対象に第2回進路説明会を行いました。

学年主任の話

進路担当の先生からの説明

2回目の進路説明会では、より具体的な説明がありました。約1ヶ月後には三者面談があり、私立の受験校が決まります。また、今年度から公立高校の出願が全てWebとなります。配付された資料をよく確認し、不明な点があったら、3年生の先生方や進路指導の先生に質問してください。

12~14日の3連休は晴れ渡り、少し暑いくらいの天気でした。12日には印旛中学校区の3小学校の運動会が盛大に行われました。

また、13日、14日には女子バレーボール部、卓球部、剣道部の印旛郡市新人体育大会が行われました。

女子バレーボール部は6日の印旛郡市新人体育大会で、対 Bestie戦に敗れ、13日に本校で行われた敗者トーナメントに回りました。ここで1勝すれば県大会出場決定です。対戦相手は栄中、1セット目は印旛中がとり、2セット目は落としました。3セット目をとれば県大会が決定します。3セット目の最初は栄中にリードされていたもののジリジリ追い上げ、デュースに持ち込みます。粘りに粘って勝利!県大会行きの切符を手に入れました。続く試合は対 富里・成田付属の合同チーム、1セット目は勝利し、2セット目の最初はリードを許します。このゲームもジリジリ追い上げ、再び、デュースに持ち込み勝利!印旛郡市で3位という立派な成績を収めました。

卓球部は14日に公津の杜中にて、印旛郡市新人体育大会の団体戦が行われました。男子団体の対戦相手は臼井中、健闘しましたが、惜しくも敗退。来週は個人戦があります。次は個人戦目指して頑張りましょう。

卓球部女子団体は、1回戦目はシードをもらいました。2回戦目に遠山中と対戦して勝利。3回戦目に中台中と対戦して、これも勝利。4回戦目の準決勝、1番シードの栄中と対戦しましたが、惜敗しました。そして、セカンドステージに回ります。ここで勝利すると県大会出場決定。四街道旭中と対戦し、見事勝利!県大会出場の切符を手に入れました。続けて原山中と対戦し、勝利!印旛郡市で3位という立派な成績を残しました。来週は個人戦があります。そこでも納得いく結果が残せるよう、頑張りましょう。

14日に剣道部が酒々井中にて印旛郡市新人剣道大会の個人戦に出場し、1年女子生徒がベスト16に入りました。2年生も多数出場するなかで大健闘でした。

16の応募があった、印旛中50周年記念のゆるキャラが本日決定し、発表および表彰が行われました。

ゆるキャラグランプリ賞(印旛中ゆるキャラ認定)「印旛じろーくん」

学校長特別賞「いんバク」 学校特別賞「いんちゅうくん」

学校特別賞「印馬くん」

続いて生徒会任命式です。

旧生徒会役員あいさつ

新生徒会役員任命書授与

生徒会長就任のあいさつ 生徒会2年副会長就任のあいさつ

生徒会1年副会長就任のあいさつ 生徒会2年役員就任のあいさつ

生徒会2年役員就任のあいさつ 生徒会1年役員就任のあいさつ

生徒会1年役員就任のあいさつ 一年間よろしくお願いします!

2年生専門委員会新委員長・部活動新部長の紹介

任命式のあとは、2学期に入ってからの部活動大会や各コンテストなどの表彰を行いました。

いよいよ合唱コンクールの当日になりました。今までクラス一丸となって練習に励んできた成果を披露する日となりました。

今年の合唱コンクールのスローガンは「天歌夢奏~旋律にのせ想いの歌を奏でよう~」です。

合唱コンクールしおり。表紙絵は1年生生徒です。

歌声委員長の話 生徒会長の話

1年生学年合唱「大切なもの」

1年B組合唱「明日へ」(学年優秀賞)

1年A組合唱「旅立つ君へ」

1年C組合唱「空は今」

2年学年合唱「生命がはばたくとき」

2年A組合唱「結」

2年B組合唱「今も僕は」

2年C組合唱「すべてのもの」(学年優秀賞)

3年生学年合唱「時を越えて」

3年C組合唱「はじまり」

3年B組合唱「響きあう命」(最優秀賞)

3年A組合唱「言葉にすれば」

3年選抜合唱「足跡」

講師講評 結果発表

イメージ画最優秀賞 3年A組「言葉にすれば」

イメージ画優秀賞1A「旅立つ君へ」 イメージ画優秀賞2C「すべてのもの」

いよいよ明日が合唱コンクールです。そこで合唱について優秀賞などが決まりますが、同じ合唱コンクール時に、各クラスの有志生徒が描いた合唱曲のイメージ画についても優秀などが発表されます。合唱曲のイメージ画は、現在、2階の中央廊下に掲示してあります。

1A「旅立つ君へ」 1B「明日へ」

1C「空は今」 2A「結」

2B「今も僕は」 2C「すべてのもの」

3A「言葉にすれば」 3B「響き合う命」

3C「はじまり」

どれも美術の作品のようです。明日は各学年から優秀賞が選ばれ、うち、1点が最優秀賞となります。

今日は朝の学活のときに、3年A組とB組が「食に関する指導」を受けました。

牧の原給食センターから栄養士の先生が来てくださいました。今日は「受験期の食事」についてです。

生活のリズムを整えるため。「早寝・早起き・朝ご飯」は大切です。学力テストの正答率を見ても、ちゃんと朝食を食べている生徒のほうが高いです。また、「水」「主食」のみで朝食を済ませている生徒よりも、バランスのよい朝食を食べている生徒のほうが集中力が長く持ちます。

給食はバランスの良い食事ですので、朝食も給食のようにバランスがよいものが好ましいです。バランスの良い食事、まず、主食は脳の働きを活発にします。

主菜(タンパク質)は集中力を高めます。副菜・汁物は体の調子を整え、ストレスへの抵抗力を高めます。牛乳(乳製品)は集中力を高め、イライラを軽減します。

3年A組代表生徒お礼の言葉 3年B組代表生徒お礼の言葉

3年C組は10月10日「食に関する指導」を行います。

印旛中学校50周年のゆるキャラグランプリの投票は、4つに絞り込みましたが、まだまだ僅差なので、明日の朝、4つのうち、票が多い上位の3つから決選投票となります。

5日、6日に、男女バレーボール部、柔道部が印旛郡市の新人体育大会に、陸上競技部が千葉県の新人体育大会に出場しました。

男子バレーボール部は5日、四街道西中学校で行われた印旛郡市新人大会に出場しました。リーグ戦で、四街道西中、八街中央中と対戦しましたが、惜しくも敗れました。しかし、気持ちを切らずにゲームをやりきることができました。

5日、6日、女子バレーボール部も印旛郡市新人体育大会に出場しました。シード権を得、1回戦を勝ち上がってきた対公津の杜中から、4回戦の対上志津中まで順調に勝ち進み、県大会出場をかけて、対Bestie戦に臨みましたが、結果は惜しくも敗れました。来週13日、本校にて行われる決定戦に県大会出場権獲得は持ち越されます。

5日、6日、柔道部は八街中央中で行われた印旛郡市新人体育大会に出場しました。団体戦は男女とも勝てなかったものの、個人戦は2年生男子と、1年生男子2名がそれぞれ3位となりました。1年生の初大会出場が目立ちましたが、とても頑張っていました。

5、6日、陸上競技部の県新人体育大会はいつも行っている県総合スポーツセンターではなく、市原市のゼットエーオリプリスタジアムで行いました。印旛中からは10名もの選手が出場しました。

1年女子100mと女子共通100mHが1位、男子共通800mと女子4✕100mRが2位、男子共通走幅跳が2位と4位というすばらしい成績を残しました。これらの活躍により、印旛中は男子総合3位、女子総合優勝、そして、男女総合優勝という立派な成績を残し、表彰されました。同じ印西市内の西の原中が総合2位だったので、千葉県のワン・ツーは印西市で占めました。

今日は希望者が英語検定を受検しました。

印旛中での英語検定は、今年度、これで終わりです。第3回の検定受検を希望する場合には、外部会場での受検になります。

「ゆるキャラグランプリ」の生徒投票が行われました。

いんちゅうくん 印馬くん

印旛じろーくん いんバク

以上の4キャラが僅差でした。7日、月曜日にさらに決選投票が行われます。さて、印旛中のゆるキャラに認定されるのは、どのキャラクターでしょうか。

1A社会、地理、アジア州です。日本ももちろんアジア州です。アジアは広く、東南アジアの熱帯の国々、アラブ地方の砂漠の国々、世界地高いヒマラヤ山脈もアジアに入ります。アジアの国々の、著名な山脈や川などを地図で調べ、白地図に書き込んでいきます。

1B国語、古典、「昔話と古典」からです。江戸時代の昔話に関する川柳から古典の入門です。「真白になつて浦島くやしがり」。そもそもなぜ、乙姫は玉手箱を渡したんでしょうね。「その後はこはごは翁竹を割り」。おもしろいけれど、実は、竹取物語の原文では竹を切っていないのです。

1C数学、比について考えます。よく地図などで「〇万分の1」という表示がありますが、比を考えると、地図上の数センチの距離から、実際の距離を知ることができます。

2A美術、子ども県展に出品する絵画を仕上げています。そろそろ仕上げの時間に入りますが、すばらしい出来映えになりそうな絵が目立ちました。

2B英語、「自分の将来の夢」のスピーチをします。料理人だったり、幼稚園の先生だったり・・・私が中学のころの夢は「漫画家」でした。スピーチの評価はそれぞれの生徒がタブレットPCで行います。

2C家庭科、ネームタグ作り。自分の名前のネームタグを作ります。カバンなどに着けられますが、旅行バッグにつけと自分のものとわかってよさそうです。自然教室は終わってしまったので、来年の修学旅行につけるのはどうでしょう。

3A家庭科、幼児が使うおもちゃ作りです。うさぎの形を切っていたり、手袋の形だったり、今から完成が楽しみです。

3B技術、情報についてです。文字・音声・静止画・動画などについて、長所と欠点を調べていきます。

3C理科、「電解質は水に溶けるとどのようになるだろうか」について、代表生徒がそれぞれ、黒板に図示し、それについて全体に向けて解説していきます。

大空学級は漢字問題に挑戦です。できたら、先生にチェックしてもらいます。

今日は3年生の実力テストがありました。これで3回目になります。学活の時間に面接のQ&Aで、どのように答えれば良いか考えたり、今月末には3年生の定期テストがあったり、そして、一ヶ月半後には三者面談があったりとだんだん受験ムードが高まっています。

皆、真剣にテスト受けていました。約1ヶ月後に第4回の実力テストがあります。大切なのは、今回の結果だけでなく、着実に上がっていくことです。2回より3回、そして、3回より次回の4回の結果がよくなっていれば、実力がついてきているということになります。

1A英語です。隣の席の生徒とペアになって、片方が日本語を言うと、もう片方のペアが英語で答え、新出英単語の定着を図ります。

1B技術、本立ての仕上げにかかっています。もう全員、木材の裁断は終わり、やすりをかけたり、釘を打つ穴をキリで空けたり、釘を打って組み立てたりしています。今月の後半からは技術から家庭科に替わるので、来週辺りにできあがるといいですね。

1C保健体育、ソフトボールのバッティングテストです。コーンの上に置いたソフトボールをTバッティングの要領で打ちます。ヒットのゾーンが作ってあるので、そこに向かって打つことが大切です。

2A保健体育、マット運動。開脚前転はもちろんのこと、倒立前転、側転、ロンダート、ハンドスプリングなど高度な技に挑戦している生徒も目立ちました。

2B国語、古典「平家物語」です。自分の息子と同じ年くらいの平敦盛を、なんとか助けられないかと考えながらも、結局討ち取ってしまった熊谷次郎直実は、その名の通り、最高気温で有名な埼玉県熊谷市出身です。同じ平家物語に登場する、弓の天才、那須与一は栃木県の那須出身です。昔の武士は、その土地の名を名乗る者が多かったようです。

2C英語、皆の前で「自分の将来の夢」について、英語でスピーチします。スピーチの順番はPCのルーレットが示すので、いつ自分の順番がくるかわかりません。しっかり準備しておきましょう。

大空学級、英語。ALTが一緒に授業をします。PCでボールがダートを競走するゲームをします。それぞれのボールには英語の名前がついています。ラビットやレディバグ、ドラゴンフライなどです。レディバグはテントウムシ。雄でも雌でも「レディ」です。ドラゴンフライはトンボ。「フライ」はハエとう意味なので、「竜のようなハエ」でしょうか。ちなみに、蛍は「ファイアフライ」、直訳すると「火のハエ」。蛍がハエとは情緒に欠けそうです。

陸上競技部の長距離走の選手を中心に、松山下運動公園で行われた、印旛郡市中学校総合体育大会駅伝大会に出場しました。

今回は男子チームのみの出場で、A、B2チーム出場しました。結果は、Aチーム、昨年度に続き3位入賞、見事、県大会出場決定です。返還した3位のカップをちゃんと持って帰ってきました。Bチームも、Bチーム内2位という優秀な成績を残しました。皆、精一杯の力走でたすきをつなぎました!

合唱コンクールまであと8日、今日は各学年で合唱コンクールのリハーサルが行われました。

1年生

1年生 学年合唱「大切なもの」

1A 合唱「旅立つ君へ」

1B 合唱「明日へ」

2年生

2年 学年合唱「生命がはばたくとき」

2A 合唱「結」

2B 合唱「今も僕は」

2C 合唱「すべてのもの」

3年生

3C 学年合唱「時を越えて」

3A 合唱「言葉にすれば」

3B 合唱「響き合う命」

3C 合唱「はじまり」

今日のリハーサルで気がついたところを学級で確認し、改善点をあと1週間で仕上げていきましょう。1週間でずいぶん合唱は変わりますよ。

今日から10月です。10月は「神無月」と言います。これは一説に、全国の神様が出雲(島根県)に集まって、縁結び、いわゆる誰をカップルにするか話し合うので、各地に神様がいなくなることが由来とも言われます。逆に神様がいっぱいいる出雲では「神在月」と言います。

秋の日はつるべ落とし。日没が早くなり、今日から最終下校時刻も17:00です。

本日の朝、3年生の有志生徒が印旛日本医大前駅にて赤い羽根共同募金の街頭募金を行いました。

出勤、通学前の方々に呼びかけました。印旛中生は「赤い羽根の共同募金にご協力お願いしまーす!」だけではなく、「おはようございまーす!」のさわやかなあいさつも響かせていました。募金をしてくださった方々、ありがとうございました。街頭募金に参加した印旛中生、朝早くからご苦労様でした。

8月に印西市の中学生海外派遣研修にてオーストラリアに行ってきた、本校3年生生徒が今週末の、市の研修報告会の前に、3年生学年生徒にも報告を行いました。

オーストラリア派遣で、3つのことに気づいたり、学んだりしたようです。

1「日本では見られない景色」、高層ビルも建ち並んでいますが、郊外は平屋建てなどの低層の建物が多く、また、落書きも多かったようです。日本では、落書きは✕ですよね。ただ、きちんと申請をして描くようです。

2「日本とは違うルール」、オーストラリアの人は大人も子どもも、外で、裸足でいることが多いようです。玄関で靴を脱ぐ習慣のある日本では考えられませんね。

そして、3「友情に言語は関係ない」、ということを知ったそうです。派遣する前は受け入れてもらえるか、友だちになれるか不安だったようですが、それは杞憂で、すぐに仲良くなれたそうです。でも、これから英語をもっと学んでスムーズに会話ができるようになると、友だちもたくさん増えそうです。そう考えると、学校の英語の授業もより楽しく受けられそうですね。

28日、サッカー部は桜台中会場にて、印旛郡市新人体育大会に参加しました。対戦相手は桜台中・七次台中の合同チームです。

残念ながら敗れましたが、1年生のなかには初めての公式戦出場の選手もいたことでしょう。日頃の練習を大切にして、チームの力を高め、目標をもって頑張っていきましょう。

今日は全学年で道徳の授業がありました。

1年生の道徳は「最強の敵 最大の友」です。水泳選手の萩野公介選手と瀬戸大也選手は同い年、そして、同じ個人メドレーの種目です。小学校時代からライバルでした。2016年のリオデジャネイロオリンピック、400m個人メドレーで萩野選手が金、瀬戸選手が銅メダルと獲得し、表彰台で、最強の敵・最大の友同士抱き合いました。萩野選手は言います。「大也がいなかったら、僕は今、ここにいなかった」。2人は東京オリンピックでも6位と4位と健闘し、萩野選手の現役引退後、瀬戸選手はパリオリンピックで7位入賞しています。

タブレットPCの「クラスルーム」というものを使い、資料を提示したり、意見を集約したりするクラス、周りと意見を交換して深めているクラスもありました。

2年生の道徳は「へこたれない心」、長嶋茂雄選手についての道徳です。長嶋茂雄さんは2004年に脳梗塞を起こし、倒れましたが、必死のリハビリを続け、2005年には再び公の前に姿を現しました。「練習はうそをつかない」の信念で、リハビリを続けたのでした。

長嶋選手は佐倉市出身、かつては王選手と2人で、今の大谷翔平選手のように日本中で人気がありました。また、長嶋選手は佐倉市の臼井出身、佐倉中、佐倉高校を卒業しています。佐倉市の岩名運動公園の野球場は、長嶋茂雄記念岩名球場と名付けられました。

タブレットPCの「ロイロノート」というアプリを使って、発問カードが各自に配られ、それに自分の意見や考えを書いてPC上から提出し、皆で共有しながら授業が進みます。

3年生の道徳は「ピンクシャツデー」についてです。2007年にカナダのある学校に通うブライアンは、ピンクのTシャツを着て登校したところ、「男がピンクなんて着やがって目立ちたいのか」といじめにあってしまいます。トラビスは何もできないままブライアンを横目に通り過ぎますが、「見て見ぬふりをしちゃダメだ」と考えます。

トラビスと友だちのデイビットは、お小遣いを出し合ってピンクのシャツやタンクトップを75枚も買い、「明日、ピンクのシャツを着ていかないか?ブライアンが独りじゃないと教えてあげよう」とメールで呼びかけました。しかし、誰からも「ピンクを着る」という返答はありませんでした。

次の日、学校に登校すると、Tシャツやカバン、帽子などピンク色を着けて登校した生徒が100人以上いて、学校中がピンク色に染まっていました。実はみんないじめに反対で、トラビスたちの呼びかけが「いじめはダメだ」、「それは間違っている」と声を上げるきっかけを与えたのでした。

最後に欅坂46の「不協和音」を聴き、今日の授業と関連付けて考えました。

3年生の道徳も、タブレットPCの「ロイロノート」のアプリを使って意見を共有して考えます。

今年度、本校は文部科学省の「リーディングDXスクール(GIGA端末を使用し、生徒の情報活用能力・校務の推進を図り、全校に好事例を展開する事業)」の指定校となっており、指定校の「バッチ」が届きました。

2年生は1校時に自然教室事後集会を行いました。

実行委員から反省 各係からの反省

学年主任の先生の話

4校時には、自然教室で自分の体験学習についてレポートをまとめていました。

デジカメで撮影した画像を取り込み、タブレットPCを使ってレポートをまとめました。

4校時に、1学年は合唱コンクールで歌う学年合唱「大切なもの」の学年練習会を行いました。

まずは、ソプラノ・アルト・テノール、3つのパートに分かれてパート練習します。

パート練習のあと、全員で合わせてみます。よく声が響いていました。

3A社会、公民、「政治に参加しよう」です。A~Dの4人の市長立候補者がいます。それぞれの市長立候補者の政策を読んで、自分が推す候補を選び、その利点と問題点まとめます。推す候補の支持者ごとに、クラス内でかたまりますが、うち、2人の候補は支持者が集まらず、当選は難しいようです。支持者が多い立候補者は、その2人の候補の支持者を取り込むにはどうしたらよいか、さらに考えます。

3B国語、文法、助動詞の区別です。「れる・られる」、「だ」、「ない」の区別などに取り組んでいました。それらは特に、高校入試で頻出される助動詞ですね。

3C美術、「子ども県展」に出品する絵画に取り組んでいます。一点透視法などを使って、奥行きのある絵を描いている生徒が目立ちます。

大空学級は、2つのチームに分かれ、ボッチャの対戦していました。

今日の5校時目に、生徒会役員選挙の立会演説会と投票が行われました。

選挙管理委員長の話

1年生生徒会役員候補演説 推薦人代表者から推薦の言葉

1年生生徒会役員候補演説 推薦人代表者から推薦の言葉

1年生生徒会役員候補演説 推薦人代表者から推薦の言葉

2年生生徒会役員候補演説 推薦人代表者から推薦の言葉

2年生生徒会役員候補演説 推薦人代表者から推薦の言葉

1年生徒会副会長候補演説 推薦人代表者から推薦の言葉

2年生生徒会副会長候補演説 推薦人代表者から推薦の言葉

生徒会長候補演説 推薦人代表者から推薦の言葉

投票上の諸注意

通常の選挙のように受付があります。通常だと投票所入場券を提示しますが、ここでは名簿でチェックします。

投票記載台は市から市議会選挙で使用しているものを借用。

投票箱も市議会選挙で使用しているものを借りています。見た目よりも軽いです。ちゃんと投票立会人もいます。

「暑さ寒さも彼岸まで」と言いますが、お彼岸に入ると暑さはやわらいで秋らしくなり、熱中症警戒アラートのホームページとにらめっこしなくても済むようになりそうです。

「秋の日はつるべ落とし」と言いますが、22日が秋分の日でしたので、もうすでに、昼の時間より夜の時間のほうが長くなっています。

朝は生徒会役員選挙の選挙活動を行っていました。立会演説会・投票は明日です。

21日は男女バスケットボール部の印旛郡市新人体育大会が行われました。

女子バスケットボール部は白井中にて、同じ市内の木刈中と対戦しました。本校の女子バスケットボール部は全員1年生です。公式戦初出場、そして、公式戦初シュートを決めた選手もいるようです。試合は惜敗しましたが、これから経験を積んで、チームとしてまとまり、力をつけていきましょう。

男子バスケットボール部の印旛郡市新人体育大会は船穂中で行われました。男子バスケットボール部はここしばらく、合同チームでの参加でしたが、今回から単独チームとして出場しました。1回戦目は隊富里南中に勝利、同じ日の2回戦目は佐倉中と対戦しました。よく攻め、善戦しましたが惜しくも敗れました。しかし、スピード感のあるよい試合でした。

21日に男子バレーボール部は船橋市近隣中学校新人バレーボール大会に招待されました。千葉県内各地区から出場した中学校との対戦で、よい経験ができたようです。

柔道部は22日に東部地区大会に出場し、男子団体リーグ3位の成績でした。

本日3校時目に、人権擁護委員の先生をお招きして、3年生対象に「人権教室」を行いました。

人KENまもるくん 人KENあゆむちゃん

人権擁護委員の先生から、ご講義を伺います。今日の人権教室はLGBTQです。

LGBTQを題材にしたビデオを観ます。

もし、身近な人が、「自分がLGBTQである」と相談してきたら何をアドバイスしたらよいか、どう接すればよいか周りの人と話し合います。

人権擁護委員の先生方から全員にプレゼントがありました。

生徒代表、お礼の言葉

ありがとうございました。

体験学習を終え、河口湖湖畔のみはらし亭にて昼食です。

昼食のあとにお土産を買い、一路印旛中に戻ります。

2学年自然教室2日目、今日も天候に恵まれ、生徒たちがそれぞれ選んだ体験学習を実施

していきます。

今朝の朝食です。体調不良者はなく、全員揃って「いただきます!」

このあと、宿舎を出発し山中湖湖畔で集合写真、体験別学習を行います。

本日の夕食のメニューです。

みんな元気に「いただきます!」

このあと、キャンプファイヤーなど行い、就寝となります。

本日の宿「至誠荘」に到着、虹も迎えてくれました。

病人やけが人もなく、みんな元気にそれぞれの部屋で楽しんでいます。

トレッキングを行いました。三湖台に到着です。

三湖台からの素晴らしい眺望を楽しんでいます。

このあと、樹海散策をし、宿舎に向かいます。

今日から2年生は、自然教室として山梨方面に向かいます。天気も上々で、「たくさんの

発見」ができそうです。

体育館で出発式を行いました。

バスに乗り込み、出発です。

昨日は中秋の名月でした。

昨日は晴れていたので、月もよく見えました。うさぎが「十五夜お月様見て跳ねる」の月です。

本校は「学校情報化優良校」に認定されていましたが、正式に認定証が届きました。

朝、校門から昇降口までの間で、生徒会役員選挙の立候補者と推薦人代表者が選挙運動を行っていました。

昨日今日と、昼の放送で、生徒会役員選挙の立候補者の選挙放送を行いました。

選挙管理委員より 1年生役員候補の選挙放送

2年生役員候補の選挙放送 2年生役員候補の選挙放送

昼休みには、創立50周年記念のスローガンの横断幕を作ってくれた芸術部が、横断幕とともに記念写真を撮りました。

芸術部全員ではい、ポーズ!

3年生の芸術部員 1、2年生の芸術部員

合唱コンクールまで1ヶ月を切り、昼休みや、帰りの会の合唱延長練習が始まりました。

1A昼休みの合唱練習の様子です。

9月14日から、印旛郡市の新人戦が始まりました。

ソフトテニス部は八街スポーツプラザにて、14日に個人戦、15日に団体戦を行いました。14日の個人戦では1ペアが第5位に入賞し、県大会出場を決めました。団体戦はシードのあと、2回戦で成田西中に勝利、3回戦は成田中と対戦し、2つのゲームでマッチポイントをとりましたが、逆転され、惜敗。でも、とても頑張りました。県大会に出場する選手は、そこでの活躍も期待しています。

野球部の新人戦は14日に、成田市の重兵衛スポーツフィールドにて、原山中・滝野中との合同チームで遠山中と対戦しました。エラーも少なく、善戦しましたが、相手に抑えられます。5回、6回とコールド負けのピンチがありましたが、ファインプレーで乗り切り、最終回まで戦い抜きました。

陸上競技部は14日に、松山下運動公園にて行われた印旛郡市の新人戦に出場しました。女子共通100mH1位、1年女子100m 1位、男子共通走り幅跳 1、2位独占、女子共通4✕100mR 1位をはじめとして多くの種目で入賞し、男女総合2位のすばらしい成績を残しました。県大会に出場する選手たちはまだまだ気持ちを切らず、頑張りましょう。

今日は全学級で道徳の授業がありました。

1年生の道徳は、NHKのEテレで放映している、「ココロ部!」の「みんなに合わせる友情」を基に道徳の授業を行いました。コジマくんの通っている北高1年3組にはSNSのグループ・チャットがあります。ある日、皆で遊園地に行こうと、チャット内で提案がありましたが、ナナミは塾があって行けません。「みんなヒマでいいね」と書き込んだナナミの言葉を「イヤミ」ととらえた皆は、ナナミを外したグループ・チャットを作り、そこでナナミの悪口をいいます。「イヤミ」たっだんでしょうか?うらやましかったのでは?チャット内で「ナナミを悪くいうのはやめよう」とタイチが書き込むと、今度はタイチを抜かしたグループ・チャットを作ってしまいます。チャット内の「タイチはいい人ぶってる」という書き込みに皆が同意し、コジマくんにも同意を求めます。コジマくんはどうすればよいのでしょう?

A組はタブレットPCを使って、B組は黒板の自分の考えに近いほうにネームプレートを貼る方法で、C組は小グループで意見を交換しながら授業が展開されました。

2年生の道徳は「最優秀」です。「私」の学校は校内音楽祭に向けて練習に励んでいます。土日も先生に頼んで自主練習をさせてもらっていました。恭佳が浮かない顔で遅刻してきます。恭佳は次の日の練習を休み、月曜日は学校を休んでしまいます。担任の先生生から呼び出された「私」は、同じパートのメンバーから、「恭佳は歌が下手なので口パクしろ」と言われていたことを知ります。帰宅後、恭佳の家に電話しても、恭佳は出てくれず、お母さんと話をします。「『藍ちゃんもみんなと同じだ』というけれど、藍ちゃんに限ってそんなことないよね。藍ちゃんはうちの子の味方だよね」という声に、「私」は何も答えられませんでした。

どのクラスもタブレットPCの「ロイロノート」というアプリを使っていました。先生からPC上で送られてきたカードに自分の意見を記入し、先生に提出し、皆で意見を共有します。

3年生の道徳は「いのちの花プロジェクト」です。「私」が高校2年生のとき、動物愛護センターで犬や猫の殺傷処分をする現場に立ち会いました。そして、殺傷処分をなくすことができないか、命を奪われた動物たちに何かできないかと考えたところ、骨が肥料になることを知り、それで花を育てる「いのちの花プロジェクト」という考えを思いつきました。愛犬家がたくさん集まる「わんわんフェスタ」で、「犬や猫の殺傷処分ZERO社会を目指して」というシールを貼って花を紹介したところ、予想以上の人が「いのちの花」を持ち帰ってくれました。「私」は理解してくれる人がたくさんいると思うと泣きたいくらいでした。

C組は2年生と同じようにタブレットPCの「ロイロノート」というアプリで進めていました。

大空学級は、1年生とおなじようにEテレの映像教材から考えます。まわりの人の反応から自分の言動を省みることを学びます。

25日に行われる生徒会役員選挙の立候補者が出そろいました。

昨日、創立50周年ゆるキャラグランプリの16キャラクターも立候補しました。

2~4階の各廊下ホールに立候補したキャラクターのイラストが貼られています。印旛中にかかわること、印西市にかかわること、印旛沼にかかわることなどを上手に取り入れて、ゆるキャラを考えてくれました。

左「印旛ぬまたん」お腹に印旛沼が描かれています。右「三本柱の妖精 インバード」印旛中の三本柱の要素が入った、印西市の鳥「めじろ」がモチーフになっています。

左「ピヨ助駅長」印旛中の桜の木に留まって、安全を守っています。右「いんちゅうくん」印旛中の校章がモチーフになっています。誕生日は1975年4月1日、印旛中の創立の日です。

左「印馬くん」1年A組所属です。「いんザイ君」と友だちになれそう。右「はとちゃん」印旛中のスクールバッグを持って、印西市の花「コスモス」と池から採った「オオカナダモ」で作った首飾りを着けています。

左「まる」笑顔が魅力的な犬。背中の「INBA」が特徴的。右「かめ」印旛沼の亀をモチーフにしました。誕生日は1月8日(インバ)。印西市の花、コスモスのステッキを持っています。

左「いんばーどくん」印西市の鳥、メジロの妖精です。頭にコスモスがついています。右「いんばちゃん」印旛中の生徒や先生方の熱意によって生まれた妖精です。印旛中の校章に似ています。下校時、生徒の安全を見守っています。

左「りゅー」大昔に雨を降らせてくれた伝説の竜です。今度は印旛中を見守ってくれます。三本柱の玉を持っています。右「中葉マン」身長は中学生くらいですが、体重は5gです。チューバが吹けます。

左「いっちー」いちごや甘い物が大好き。誕生日は1月5日(イチゴ)です。右「三本柱くん」あいさつと歌と清掃を完璧にこなす謎の少年。印旛中のゆるキャラになりたいと突然言い出したそうです。

左「印旛じろーくん」印西市の鳥、メジロのじろーくん。いつも印旛中の旗を持っています。右「いんバク」みんなのことを応援しているので、赤・黄・青の3色のはちまきをしています。印旛のみんなの悪い夢・将来を食べてくれるので、みんなが未来も幸せでいられます。